La période post-COVID dans les bibliothèques françaises

L’effervescence des années 2010

Dans la décennie 2010, les bibliothèques françaises ont connu une grande période de créativité. L’ouverture de la bibliothèque Louise Michel en 2011 a ouvert le bal, tandis que celle de la Bulle à Annemasse l’a fermé en 2020.

En 10 ans, on a vu apparaitre de nombreux concepts (tiers-lieu, design thinking, expérience utilisateur, intelligence collective, facilitation, merchandising…). Une préoccupation nouvelle pour la participation des publics a vu le jour, donnant lieu à des démarches originales (comme les biblioremix) ou des services innovants (comme l’échange réciproque de savoirs, mis en place à la médiathèque de Languidic ou dans les rendez-vous 4C des Champs libres à Rennes).

Beaucoup d’équipes ont cherché pendant cette période à renouveler leurs offres et leurs collections, par exemple en prêtant des instruments de musique (comme l’ont fait des pionniers à Toulouse et Cherbourg). La légitimité du jeu de société et du jeu vidéo en bibliothèque s’est affirmée, tandis que les imprimantes 3D et les divers outils de création de type « fablab » devenaient monnaie courante. Certains téméraires ont également remis en question des outils datés (comme la CDD dans les bibliothèques grand public).

Sans surprise, en 2016, au plus haut de cette vague de créativité, l’ABF consacrait son congrès à la thématique de l’innovation.

La déprime post-COVID

Depuis la crise du COVID-19, cette envie d’innover s’est comme tarie. Aucune initiative comparable à celles que je viens de citer n’a vu le jour depuis cinq ans.

Dans leur quotidien, beaucoup de bibliothécaires sont actuellement accaparés par des sujets tels que les horaires d’ouverture, la mise en réseau ou la mise en place de navettes. Ces chantiers structurants sont bien sûr essentiels mais ils sont chronophages et il est difficile d’innover, de prendre du recul et de « penser usagers » tout en les traitant.

Du côté des démarches d’intelligence collective, on est passé d’un extrême à l’autre. Alors qu’aux environs de 2016, les Biblioremix et les « ateliers post-it » foisonnaient (de façon peut-être un peu chaotique), c’est aujourd’hui le calme plat.

De façon générale, un désir de ralentissement ou même de repli s’exprime de plus en plus fréquemment dans des journées d’étude ou des articles professionnels. Il peut être lié à un sentiment de fatigue, une perte de repères ou, plus prosaïquement, à des coupes budgétaires.

Une photo prise en juin 2025 dans une bibliothèque française arborant encore les stigmates du COVID.

Au-delà de notre strict champ professionnel, l’air du temps n’incite pas à l’utopie : l’ambiance générale dans le pays est morose, marquée par des polarisations politiques et des violences croissantes, des coupes dans les services publics (notamment culturels), la préoccupation climatique, les échos glaçants des guerres et des génocides à l’étranger, ou le développement à la fois rapide et incertain de l’IA.

Je ne doute pas que tout ce contexte vous est familier. Dans la suite de ce billet, je ne vais pas vous parler plus longuement de la France mais, une fois n’est pas coutume, de ce qui se passe ailleurs en Europe.

Il me semblait néanmoins utile de dresser ce tableau introductif afin d’amorcer une démarche comparative. En effet, les défis de la période post-COVID se retrouvent quasiment à l’identique au-delà de nos frontières. Mais tandis qu’en France, la crise semble avoir complètement démobilisé les bibliothécaires, ailleurs elle a parfois agi comme un catalyseur. C’est le cas aux Pays-Bas, et le projet OBA Next en fournit une démonstration frappante.

OBA Next : le nouvel établissement post-COVID d’Amsterdam

Un nouvel établissement… et un nouveau paradigme

OBA Next, c’est tout simplement le nom de code de la nouvelle grande bibliothèque du réseau d’Amsterdam, l’OBA (pour Openbare Bibliotheek Amsterdam). Doté d’une surface de 8 000 m², le futur établissement ne sera pas juste une nouvelle annexe mais bien un nouvel équipement structurant à vocation métropolitaine qui viendra compléter en 2031 l’actuelle centrale (OBA Oosterdok), dans un réseau désormais multipolaire.

Il n’y aura pas de redondance entre les deux sites, car OBA Next disposera d’une identité affirmée. L’établissement est conçu comme un lieu d’innovation, de création et d’émancipation pour les jeunes publics urbains et connectés, généralement sous-représentés dans les bibliothèques et bien souvent malmenés par la société. Il proposera un fonds documentaire resserré, sans vocation encyclopédique. En revanche, on y trouvera des studios de création, des espaces pour le débat, l’apprentissage et la collaboration, des outils numériques et de fabrication.

OBA Next est également pensé comme le fer de lance d’un véritable changement de paradigme. OBA Oosterdok, inaugurée en 2007, avait à l’époque introduit un nouveau modèle : celui de la bibliothèque d’expérience (belevenisbibliotheek). Ce modèle s’était ensuite largement développé et diffusé aux Pays-Bas et dans le nord de l’Europe. Ce type d’établissement (sans réel équivalent en France) se distingue par un soin particulier porté à l’architecture d’intérieur, au confort, à la variété des ambiances, aux usages informels, aux possibilités de séjour prolongé sur place. Il comporte des collections allégées, présentées de façon plus accessible et inspirante que de coutume, à la façon des librairies.

Ces partis-pris forts ont permis à nos collègues néerlandais de donner une forme concrète à la notion un peu nébuleuse de bibliothèque tiers-lieu. Mais un véritable tiers-lieu est toujours à la fois un lieu tangible et une communauté, un hardware et un software. L’un ne va pas sans l’autre. D’une certaine manière, l’objectif d’OBA Next est de s’attaquer frontalement à la seconde branche de « l’équation tiers-lieu » : la dimension relationnelle.

Sans revenir sur les acquis de la bibliothèque d’expérience, le nouvel établissement n’est plus défini ainsi par l’OBA qui préfère désormais le terme de bibliothèque communautaire. Ce concept, issu des travaux de l’américain David Lankes désigne une bibliothèque qui ne gravite plus seulement autour de ses collections, mais plus largement autour des savoirs et des compétences de son public (ou de sa « communauté »). Dans cette optique, le bibliothécaire n’est plus seulement un conservateur, un acquéreur, un médiateur ou un animateur : son rôle est de faciliter la conversation, le dialogue et l’échange, afin que de nouvelles connaissances puissent émerger.

Une bibliothèque communautaire, c’est donc une plateforme ayant vocation à tisser des liens. C’est un lieu co-construit, co-piloté et co-animé avec le public qui est activement impliqué. À Amsterdam, cette approche a été esquissée à Weesp, un site ouvert en 2022 et animé par plus de 50 bénévoles. La programmation y est partagée, l’ouverture élargie, et la gouvernance partiellement collective.

Si vous avez connu la période 2010-2020 dans les bibliothèques françaises, vous reconnaissez sans peine des mots d’ordre et des mots clés qui étaient déjà centraux chez nous à cette époque… et que les néerlandais ont donc choisi d’investir de façon volontariste alors qu’ils sont plutôt en dormance chez nous en ce moment. Lorsque je parle « d’investissement volontariste », j’entends à la fois l’adoption de certains éléments de langage mais aussi des actions très concrètes. Voyons cela de plus près.

Une volonté politique forte et un emplacement emblématique

La notion de bibliothèque communautaire est un élément central du document stratégique rédigé en 2021 par l’OBA et baptisé Koers 2030 (« Cap 2030 »). Cette feuille de route fixe comme objectif principal l’extension progressive de ce concept à l’ensemble du réseau :

L’OBA doit se transformer en bibliothèque communautaire : une bibliothèque pour, par et avec les habitants. Koers 2030 traduit notre ambition de donner littéralement les clés des bibliothèques à la population. Les habitants d’Amsterdam et les organisations locales doivent devenir nos « co-propriétaires », contribuer à définir l’offre, la programmation et l’aménagement des bibliothèques de leurs quartiers, en fonction de leurs besoins spécifiques […] Ce que nous avons commencé à Weesp, nous souhaitons le transposer dans toutes les annexes.

L’OBA prévoit de réviser l’ensemble de ses missions à l’aune de cette nouvelle philosophie. En ce qui concerne les collections par exemple, le réseau s’engage à réaliser une campagne de désherbage massive afin de recentrer l’offre documentaire sur l’usage réel plutôt que sur la conservation :

En tant qu’établissement local, l’OBA n’a pas normalement de mission de conservation. Pourtant, depuis sa création, elle a accumulé une impressionnante collection stockée en réserve : des livres anciens, des partitions, des ressources audiovisuelles, des années complètes de périodiques. Entre 2022 et 2023, l’OBA éliminera une grande partie de ces collections (comme le font beaucoup d’autres bibliothèques publiques).

On retrouve les mêmes partis-pris forts dans Lang leve de bieb, le document stratégique publié 2 ans après Koers 2030 par la municipalité d’Amsterdam. On y lit notamment :

La municipalité soutient la transition engagée par l’OBA vers le modèle de la bibliothèque communautaire. Nous accompagnerons et aiderons les bibliothèques autant que nécessaire pour concrétiser cette ambition.

Une précision s’impose ici : l’OBA n’est pas un service intégré, comme le sont les bibliothèques municipales en France. C’est une fondation indépendante qui perçoit 80 % de son budget de fonctionnement de la ville, mais qui est autonome juridiquement et stratégiquement. Le document produit par la ville est donc une prise de position politique extrêmement forte. Il exprime une volonté de transformation de l’OBA d’une façon qui n’avait jamais été aussi claire : en plus d’un siècle, jamais la ville d’Amsterdam n’avait mis à plat de cette façon sa vision et ses attentes en matière de la lecture publique.

L’emplacement choisi pour OBA Next illustre bien cet engagement accru du politique dans le développement des bibliothèques. À l’origine, l’établissement devait être implanté dans le quartier d’affaire de Zuidas. Mais en mai 2022, après un changement dans la coalition municipale, le projet est relocalisé à Zuidoost. Ce quartier périphérique, stigmatisé et sous-doté en équipements publics, est le plus jeune et le plus multiculturel d’Amsterdam, avec plus de 175 nationalités représentées. C’est aussi l’un des plus fragiles sur le plan socio-économique, avec des taux de pauvreté, de chômage et d’illettrisme élevés.

Le choix final de Zuidoost pour OBA Next dénote une volonté claire, partagée à la fois par OBA et par la ville d’Amsterdam, de faire des bibliothèques un instrument au service d’une politique de revitalisation urbaine, d’égalité des chances et d’éducation populaire, plutôt qu’un service culturel centré sur son propre agenda.

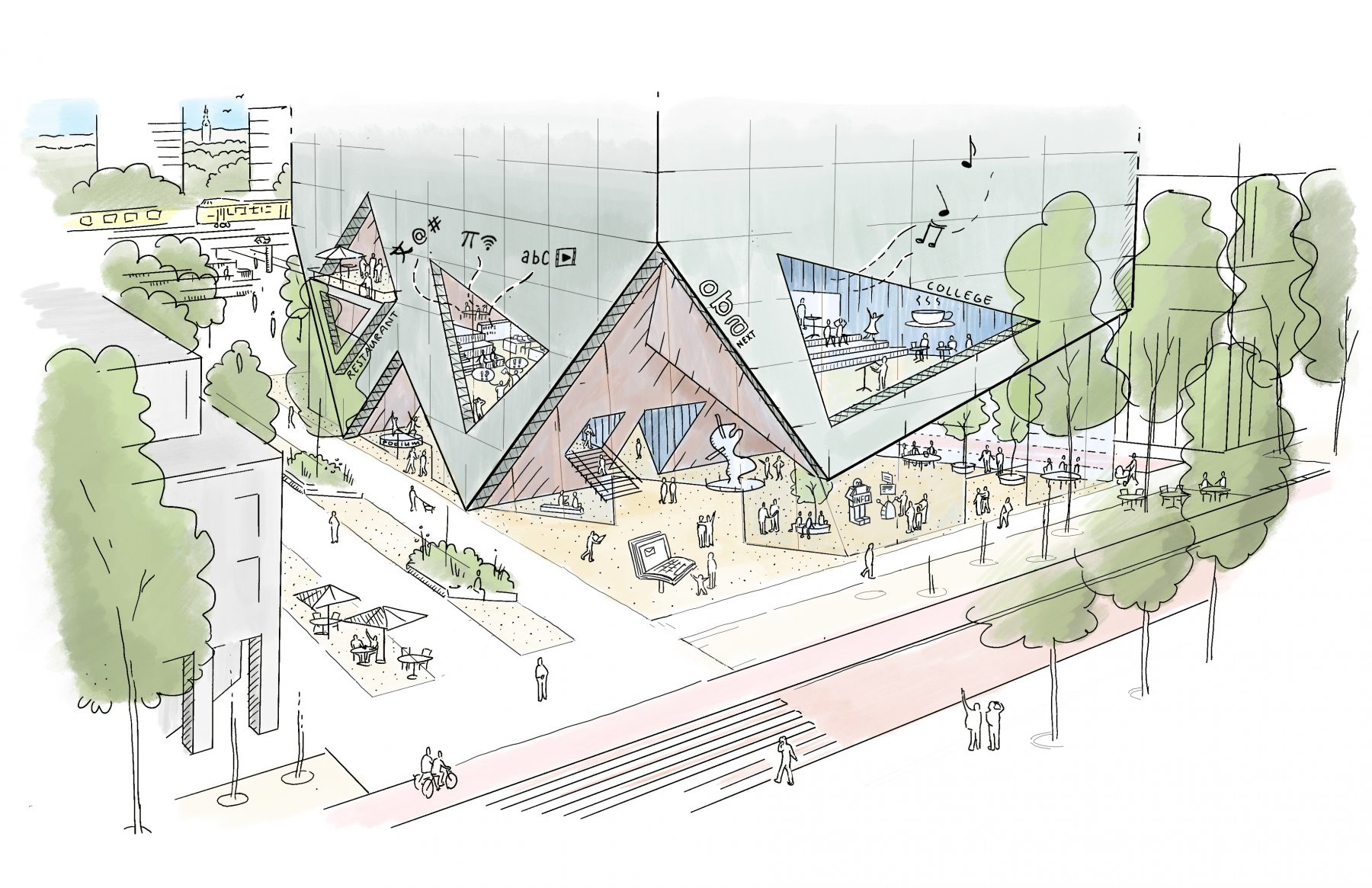

Un croquis conceptuel du projet OBA Next à Zuidas (désormais abandonné).

Des méthodes de co-construction originales

L’approche ABCD

Un projet comme OBA Next ne peut pas être décrété et élaboré uniquement par des bibliothécaires, des politiques ou des techniciens. Cela irait à l’encontre même des principes de la bibliothèque communautaire. Pour impliquer la population, c’est une démarche participative baptisée Asset-Based Community Development (ABCD) qui a été adoptée.

Cette méthode est née à la fin des années 1980 à Chicago, sous l’impulsion des chercheurs et militants John McKnight et Jody Kretzmann. Elle s’oppose à une vision de l’action publique basée sur l’idée de déficits à compenser. Dans cette vision, somme toute assez classique, la puissance publique se donne pour objectif d’identifier des manques sur un territoire ou au sein d’une population et d’y suppléer via des interventions (services, équipements, subventions…).

L’inconvénient ? Les habitants sont alors placés en position de « clients » passifs ou même dépendants d’une aide extérieure. Ce type de politique, quelle que soit la bonne volonté qui l’anime, peut enfermer des territoires ou des populations dans des récits ou des fonctionnements où ils sont uniquement définis par leur impuissance. Ce n’est pas la meilleure voie vers l’émancipation et ces politiques ont logiquement tendance à échouer sur le long terme, à tourner à vide, et au final à générer du ressentiment (« on ne nous aide pas assez !« ) ou de nouveaux stigmates (l’idée des « assistés » et de « l‘assistanat« ).

L’approche ABCD repose au contraire sur l’idée que tout quartier, aussi fragile soit-il, regorge de ressources : des talents individuels, des associations et des institutions, des lieux et des espaces (occupés ou inoccupés), des acteurs économiques (commerçants, artisans, indépendants…), des histoires et des traditions.

La méthode vise à identifier, répertorier, connecter et activer ces ressources en partant du postulat que tout le monde sur un territoire a potentiellement quelque chose à apporter à la communauté, que les changements durables ne peuvent venir que de l’intérieur et que les institutions sont des ressources parmi d’autres et pas des moteurs. On voit bien la profonde affinité entre ces principes et l’idée de bibliothèque communautaire/bibliothèque plateforme.

Dans le cas d’OBA Next, la philosophie ABCD a été utilisée pour faire émerger une dynamique collective. Plus de 80 partenariats ont déjà été tissés avec des artistes, des associations ou des entrepreneurs locaux. À terme, il est également prévu que les habitants participent activement (comme à Weesp) à l’accueil, à l’animation, voire à la gouvernance du lieu.

Prototyper l’avenir : les OBA next labs

Une fois des forces vives identifiées et connectées, comment imaginer ensemble un nouveau lieu ? Plutôt que de dessiner d’emblée les plans d’un établissement de 8000 m², il semble plus commode de travailler à petite échelle, sur des projets modestes permettant d’expérimenter des idées nouvelles tout en ayant le droit à l’erreur… C’est exactement le choix qui a été fait à Amsterdam, avec la mise en place de mini pilotes appelés OBA Next Labs et répartis dans plusieurs quartiers de la ville.

Chaque Lab fonctionne comme un micro laboratoire thématique :

- OBA Next Lab Sluisbuurt, développé avec l’université Inholland, explore les usages éducatifs du jeu.

- OBA Next Lab Slotervaart – Casa Sofia expérimente quant à lui des modalités de gouvernance partagée : les habitants y décident collectivement de la programmation, et même des horaires d’ouverture.

- À Kraaiennest, le lab se concentre sur les pratiques créatives autour des médias et de la technologie.

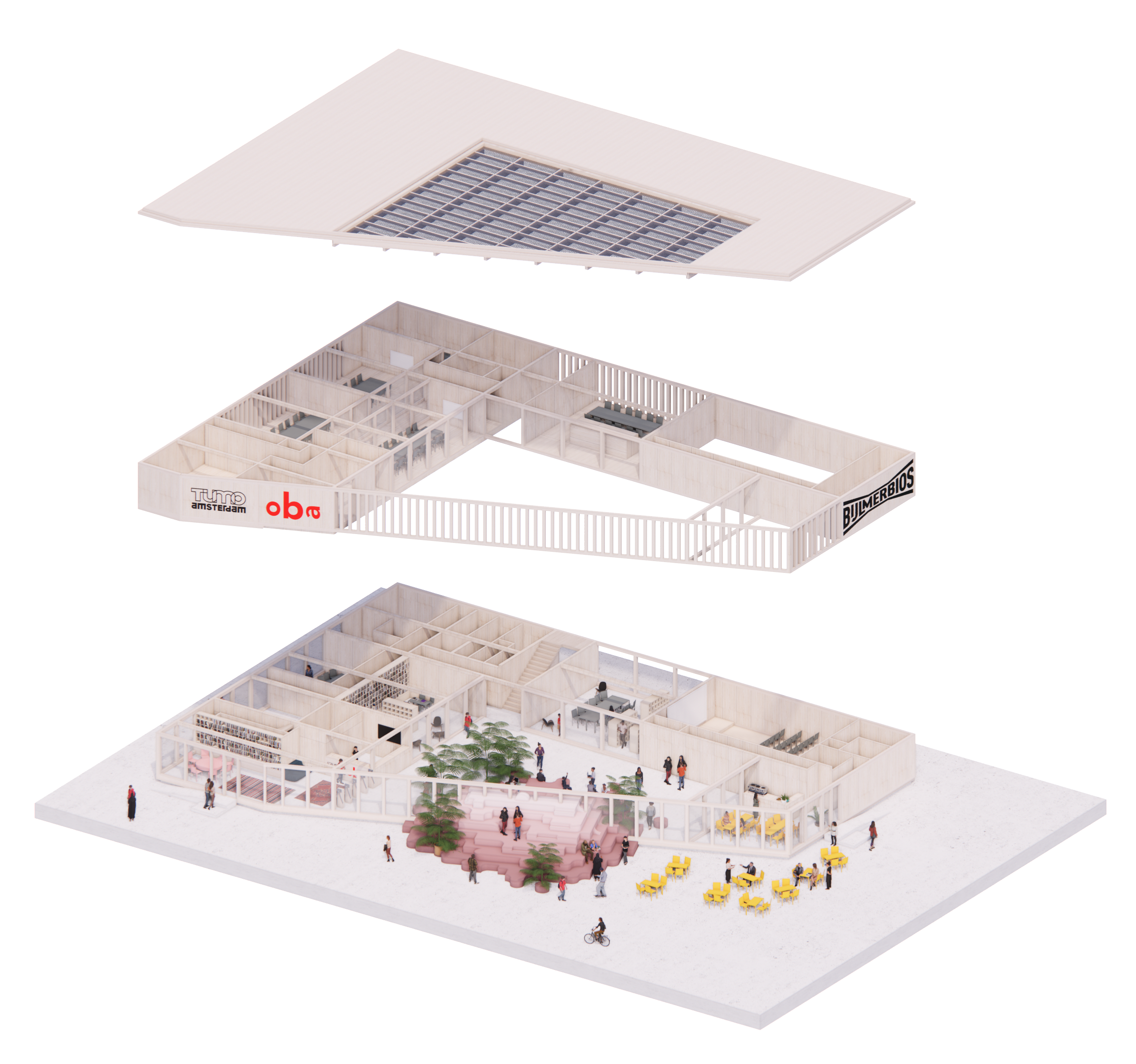

Toujours à Kraaiennest, à proximité du futur emplacement choisi pour OBA Next, un lab géant verra le jour en septembre 2025. Ce site accueillera notamment TUMO Amsterdam, la déclinaison d’un programme international destiné aux jeunes de 12 à 18 ans, combinant numérique, design, créativité via des ateliers et des outils d’apprentissage en autonomie.

Installé dans une structure de 1 000 m², ce lab servira de prototype grandeur nature. On y trouvera une « colline d’apprentissage » (un grand volume gradiné pouvant être utilisé de mille manières), des studios de création audiovisuelle, un café et toutes sortes d’espaces communautaires.

Le bâtiment éphémère est composé de modules en bois, préfabriqués et entièrement démontables, réutilisables et évolutifs. Sa gigantesque façade en verre a été récupérée sur un ancien bâtiment. Ces choix architecturaux reflètent la volonté d’un projet écologiquement responsable.

Cette démarche joyeusement expérimentale renoue de façon spectaculaire avec les méthodes de type design thinking qui avait déjà été employées, avant le COVID, dans la conception de 2 grandes bibliothèques scandinaves : Dokk1 (la bibliothèque publique d’Aarhus au Danemark, ouverte en 2015) et Oodi (la bibliothèque centrale d’Helsinki, ouverte en 2018).

Vue 3D et axonométrie éclatée du lab de Kraaiennest dont l’ouverture est programmée en septembre 2025. Source.

Innover sous la contrainte

La pression économique : le revers de la médaille de la bibliothèque communautaire

Avant de conclure ce billet, pour vous fournir un portrait parfaitement fidèle de la démarche OBA next, il manque une dernière pièce essentielle : un retour sur le contexte post-COVID, sur lequel j’ai longuement insisté en introduction. En effet, les innovations d’Amsterdam, aussi inspirantes soient-elles, ne surgissent pas dans un climat d’opulence. Bien au contraire : aux Pays-Bas comme en France, la période actuelle est morose.

Depuis plusieurs années, l’OBA se débat avec un environnement budgétaire tendu. Les coûts de fonctionnement explosent, notamment à cause de la flambée des loyers à Amsterdam. Et la situation ne va pas s’arranger : la ville a annoncé une baisse progressive de sa dotation de fonctionnement, à hauteur de 1,5 million d’euros d’ici 2026 et ce, malgré l’investissement consenti dans OBA Next. Elle a également obtenu de rendre dès 2025 les bibliothèques gratuites pour les jeunes jusqu’à 27 ans (au lieu de 18 ans), ce qui alourdit encore la pression financière sur le réseau.

Cette baisse est d’autant plus préoccupante qu’Amsterdam, bien qu’appartenant au G4 (le cercle des quatre plus grandes villes néerlandaises), dispose de la plus faible dotation par habitant pour ses bibliothèques (28€ en 2025, contre 38€ à Utrecht – la moyenne en France étant de 30 à 31€/habitant).

Dans ce contexte, la fermeture de plusieurs annexes a été sérieusement envisagée ces dernières années. Pour éviter des décisions précipitées dans un moment tendu, un audit a été confié en 2022 au cabinet Andersson Elffers Felix (AEF). Ses conclusions ont directement alimenté les nouvelles orientations stratégiques de l’OBA et de la ville d’Amsterdam.

Le rapport d’AEF recommandait ainsi de recentrer l’activité du réseau sur ses quatre missions fondamentales : 1) soutenir l’apprentissage tout au long de la vie, 2) renforcer la participation citoyenne, 3) lutter contre les inégalités d’accès au numérique et 4) favoriser le vivre-ensemble.

On notera que ces axes correspondent peu ou prou à quatre des cinq missions mentionnées dans la loi néerlandaise sur les bibliothèques, tout en laissant de côté la cinquième : la promotion des arts et de la culture. Autrement dit : dans un contexte de rationalisation forcée, la mission patrimoniale, culturelle ou artistique des bibliothèques est clairement jugée moins prioritaire par rapport à celles qui ont un impact social plus direct. Le choix de désherber les collections en réserve en fournit une illustration frappante.

AEF recommandait également dans son rapport une évolution rapide vers un modèle économique plus diversifié, capable de générer davantage de revenus. Le message a été entendu et Koers 2030 fixe comme objectif de faire passer la part des ressources propres de l’OBA de 25 % à 35 % de son budget d’ici 2030.

Une fois que l’on connait ces éléments de contexte, le modèle de la bibliothèque communautaire prend un autre sens. Il ne s’agit pas seulement d’inventer un nouveau modèle de bibliothèque, innovant et participatif, mais aussi de mettre en place des leviers d’optimisation budgétaire :

- Les partenariats locaux (avec des associations, des artistes, des entrepreneurs) ont pour but de générer des revenus supplémentaires (via des sous-locations) ou d’alléger les moyens engagés par les bibliothèques (via des actions co-animées ou déléguées, des mutualisations d’outils ou d’équipements…).

- Le recours aux bénévoles pour l’accueil, la gestion ou l’animation, est un moyen d’alléger le besoin de personnel salarié.

Ces objectifs d’économie constituent la face sombre du projet.

En France, on ignore souvent tout de ces coulisses qui ne sont documentées dans aucun compte-rendu de voyage d’étude. On se contente généralement d’admirer béatement des établissements étrangers ou, parfois, de les critiquer de façon tout aussi superficielle. Lors des formations ou des conférences où j’interviens, lorsque je présente des établissements étrangers, en particulier nordiques ou néerlandais, on me réplique presque toujours : « Oui mais eux, ils ont plus de moyens que nous ! » Ce n’est pas toujours vrai et l’exemple d’Amsterdam le démontre parfaitement.

Alors…. Quelle conclusion tirer ?

Je suis conscient que le tableau contrasté sur lequel je conclus cet article pourra nourrir le pessimisme ambiant. Il confirmera peut-être aux yeux des éternels sceptiques que l’agilité et l’innovation ne sont décidément que des cache-misère incitant à faire toujours plus avec toujours moins.

En ce qui me concerne, je vois plutôt les choses dans l’autre sens : ce que démontre « la créativité sous contrainte » de l’OBA, c’est que l’innovation n’est pas un luxe réservé aux périodes fastes, mais qu’elle peut aussi être un instrument de résilience dans les périodes difficiles.

Les moments de crise comme celui que nous traversons actuellement ne devraient pas être des excuses pour cesser de nous réinventer. Au contraire, ils rendent cette réinvention plus que jamais pressante. Oui, clairement : certaines formes d’innovation peuvent être instrumentalisées et devenir des moyens pour dépenser moins. Mais ce n’est pas parce que l’innovation se teinte d’une coloration aigre douce dans les périodes difficiles qu’elle perd sa pertinence en tant que telle.