« Accueil » et « médiation » : des notions spécifiquement françaises

À l’origine de ce billet de blog, il y a un propos récurrent qui m’interpelle depuis longtemps. J’entends régulièrement des bibliothécaires français observer de façon critique, après une visite dans une bibliothèque d’Europe du Nord, que le personnel y est trop peu visible et trop peu présent.

Cette opinion m’a toujours semblé paradoxale : comment expliquer que des professionnels travaillant dans des bibliothèques généralement moins confortables, moins fréquentées et bien moins plébiscitées par le public concentrent leurs critiques précisément sur… l’accueil ?

Après y avoir mûrement réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que ce jugement n’a rien d’anecdotique. Il a sa source dans deux visions de l’hospitalité en bibliothèque, deux cultures professionnelles différentes, qui s’incarnent dans des philosophies de service et des choix d’aménagement distincts.

Cette intuition se confirme lorsqu’on examine les littératures professionnelles française et anglophone (ce qui donne également accès à la vision nordique, les scandinaves écrivant beaucoup en anglais).

En France, c’est bien simple, le concept d’accueil est omniprésent : on lui consacre des mémoires d’étude, des articles, voire des livres entiers, des formations et même des groupes Facebook. On pourrait faire la même remarque au sujet du terme médiation, qui est aussi répandu que polysémique (on parle ainsi de médiation documentaire, de médiation numérique, de médiation culturelle, etc.).

En anglais professionnel en revanche, médiation et accueil sont des termes quasiment inexistants. Cela ne veut pas dire que les réalités sous-jacentes ne sont pas traitées, mais plutôt que ces concepts massifs ne sont pas utilisés comme porte d’entrée privilégiée. En fonction des cas, on parlera plutôt de readers advisory, de reference, de curation, d’outreach, de customer service, etc.

Ce n’est pas qu’une question de langue ou de vocabulaire. Il y a une explication de fond : chez les français, l’idée que le bibliothécaire est une interface incontournable est presque toujours présente en arrière-plan des réflexions sur l’accueil. L’usager est perçu comme un individu qui, pour profiter pleinement de l’offre qu’on lui propose, doit être orienté, aidé, accompagné, guidé, formé ou encadré (la nuance exacte varie selon le contexte).

Une fois ce postulat accepté, on comprend pourquoi tout ce qui relève de la « prise en charge » du public fait l’objet d’une thématisation forte. Dans les établissements de tradition anglo-nordique, au contraire, l’idée d’un usager autonome est bien plus puissamment ancrée. L’accueil ne se dégage pas comme un thème monolithique parce que le bibliothécaire est considéré comme une ressource parmi d’autres plutôt que comme une interface nécessaire.

L’idée d’espaces ou de lieux entiers en libre service est logiquement bien mieux admise. De nombreuses bibliothèques norvégiennes comportent ainsi de vastes zones, souvent situées à l’entrée, où l’on trouve les automates, les retours, les réservations. Ces espaces n’ont pas d’équivalent (de cette taille du moins) en France.

Phénomène encore plus frappant : au Danemark, près de 90% des bibliothèques publiques ont adopté un système d’accès sur carte, sans personnel, pendant certains créneaux horaires (Johannsen, C. G., 2017). En France, les établissements proposant ce service se comptent sur les doigts d’une main.

Une vaste zone située à l’entrée d’une bibliothèque d’Oslo, Deichman Majorstuen, où l’on trouve à la fois des automates, des retours prêts à être à nouveau empruntés, de nombreuses étagères de réservations… mais pas de bibliothécaire.

Cette divergence d’approche s’enracine dans des traditions politiques différentes. En France, la puissance publique est en effet marquée par une forte culture du guichet et par une vision du citoyen comme administré plutôt que comme acteur. Le terme d’usager, désormais plus fréquent, conserve la même connotation passive. Cette logique se retrouve dans l’idée de démocratisation culturelle héritée de Malraux et qui a longtemps prévalu. Dans cette optique, le rôle des institutions culturelles est de rendre accessibles les grandes œuvres du canon légitime. Là encore, le public est envisagé comme devant être guidé, plutôt que reconnu comme un acteur à part entière.

Un dernier facteur d’explication tient à l’histoire même des bibliothèques, très différente en France et dans le monde anglo-nordique.

L’invention de l’usager autonome dans les public libraries

Aux États-Unis, les premières bibliothèques publiques apparaissent vers 1830. À cette époque, le public n’a pas accès aux rayonnages. Comme en France au même moment, il faut s’adresser à un bibliothécaire pour consulter un livre. Dès 1890 cependant, Boston expérimente le libre accès aux collections et cette innovation va rapidement faire école.

La généralisation du libre accès est un véritable changement de paradigme : l’usager est désormais considéré par principe comme autonome, compétent et légitime dans ses choix de lecture. Le philanthrope Andrew Carnegie, qui va construire plusieurs milliers de bibliothèques entre 1886 et 1917, va encore plus loin : il souhaite que le public soit désormais comme chez lui et puisse déambuler entre les rayonnages en s’exclamant : « Regardez, tout cela m’appartient ! » (cité par Bolton, 1896).

Enfant d’immigrés écossais, Carnegie avait eu accès dans sa jeunesse à une bibliothèque privée grâce à un bienfaiteur. Il en avait déduit que les livres pouvaient changer une vie et contribuer à transformer les millions d’immigrés arrivés aux États-Unis au XIXe siècle en véritables citoyens américains. Il voyait ses bibliothèques comme le « berceau de la démocratie » dont l’objectif était « d’aider les gens à s’aider eux-mêmes » (en anglais : « to help those who will help themselves » ).

Cette philosophie basée sur l’individualisme, l’autonomie et l’autodidaxie est aussi, dans une large mesure, devenue celle des bibliothécaires américains.

Des usagers explorant les rayonnages d’une bibliothèque Carnegie à Phoenix en 1948. Source: Phoenix Public Library, PHOTO BB1-90.

Le retard français et l’avance scandinave

À la même époque, la France suit une trajectoire radicalement différente. Juste après la Révolution, en 1792, des bibliothèques publiques sont créées à partir des biens confisqués au clergé et à la noblesse. Le problème ? Ce butin composé de documents anciens, précieux et savants, pèsera pendant plusieurs décennies sur les bibliothécaires français, totalement accaparés par sa conservation et son inventaire. Au milieu du XIXe siècle, en complément des bibliothèques érudites, l’État crée un réseau parallèle de bibliothèques populaires, souvent gérées par des instituteurs. Leur objectif affiché est de sélectionner de « bonnes lectures » afin d’éduquer le peuple.

La France va rester pendant plus d’un siècle captive de ces deux modèles très éloignés de la public library américaine : la bibliothèque patrimoniale d’une part, la bibliothèque paternaliste d’autre part. Le principe d’une bibliothèque sans vocation patrimoniale, en libre accès et centrée sur les besoins du public, finira par s’imposer laborieusement autour des années 1970, avec l’apparition des médiathèques modernes.

La Scandinavie, elle, a adopté bien plus rapidement le modèle américain. En Norvège, Haakon Nyhuus introduit dès 1910 à Oslo le libre accès, des horaires étendus et une ouverture vers la culture populaire. Dans le champ architectural, la bibliothèque publique de Stockholm, conçue par Erik Gunnar Asplund en 1928, est la première en Europe a intégrer de façon aussi étroite le libre accès dans la conception même du bâtiment. En France, il faudra attendre encore 50 longues années et l’ouverture d’établissements comme la BM de Lyon ou la Bpi, en 1972 et en 1977.

L’histoire singulière des bibliothèques françaises, longtemps marquée par une opposition aux principes de la public library au profit de modèles plus prescripteurs, a profondément marqué notre culture professionnelle. Ce parcours nous a fourni certains atouts (comme un socle de valeurs professionnelles solide, ou une véritable culture de la transmission). Mais il explique aussi pourquoi, aujourd’hui encore, beaucoup de bibliothécaires peinent à imaginer des établissements où ils n’occuperaient pas une place centrale de médiateurs chargés de l’accueil.

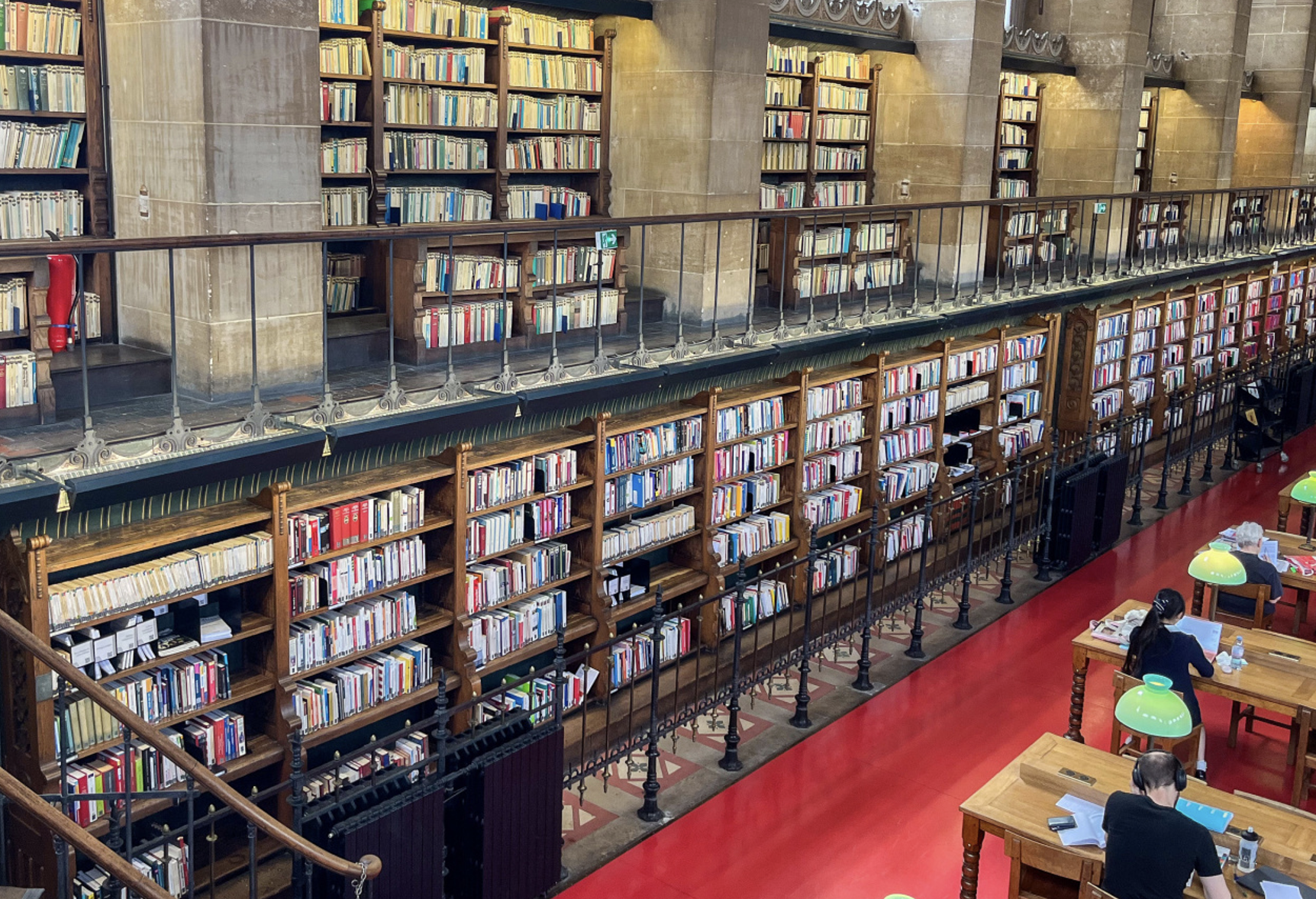

Deux bibliothèques, deux philosophies.

Image 1, la bibliothèque publique de Stockholm (1928) a été conçue d’emblée en libre accès avec des galeries permettant d’accéder aux ouvrages. Image 2, la bibliothèque Sainte Geneviève à Paris (1851). Même en salle de lecture, les livres sont placés derrière des grilles. Au début du vingtième siècle, ce choix indéboulonnable suscitait les sarcasmes des rares partisans du libre accès, comme Eugène Morel : « À Sainte-Geneviève, une grille formidable fait le tour de la salle, maintenant le public a la distance exigée pour les cages d’animaux féroces » (Morel, 1910).

Le bibliothécaire incontournable

À partir des années 80, les bibliothèques françaises se sont certes progressivement rangées au libre accès. Mais l’idée que le bibliothécaire doit occuper une place centrale n’a pas été abandonnée pour autant. Au contraire, en échangeant avec des professionnels, je constate fréquemment que, pour beaucoup d’entre eux, l’autonomie de l’usager est considérée comme une situation de fait, une sorte de concession, qu’il convient de minimiser en rendant d’une façon ou d’une autre le bibliothécaire incontournable.

Deux postures répandues sont, selon moi, emblématiques de cette vision.

1) Le rejet catégorique des uniformes

Alors que les uniformes sont relativement courants à l’étranger, en France, ils font l’objet d’un rejet puissant et épidermique, au point que certains bibliothécaires refusent même de porter un simple badge ou tour de cou.

À première vue, il peut sembler paradoxal de connecter ce rejet et l’idée du bibliothécaire comme « plaque tournante » : un uniforme ne rend-il pas au contraire très visible celui qui le porte ? En fait, l’intérêt d’un vêtement professionnel dans un lieu en libre service est de rendre celui qui le porte visible mais pas incontournable, de faciliter le contact tout en affirmant son caractère facultatif. Les vendeurs d’un magasin de bricolage portent souvent un gilet pour les identifier car ils sont des interlocuteurs possibles mais pas obligatoires. Par contre, des employés de mairie installés derrière un guichet n’ont pas besoin de vêtements distinctifs étant donné qu’il n’y a pas d’autre choix que de s’adresser à eux.

Les arguments que j’entends le plus fréquemment à l’encontre des uniformes ou des badges sont « c’est inutile, puisque tout le monde nous connait » et « cela introduit du formalisme alors que nous voulons créer une ambiance comme à la maison ». Ces phrases sont tout à fait révélatrices. Lorsqu’on parle de bibliothèque « comme à la maison« , on pense généralement, comme Carnegie, que c’est le public qui doit se sentir chez lui. Au contraire, l’absence d’uniforme dit : « Vous êtes ici chez moi. C’est à vous de me (re)connaitre. De toute façon, vous ne pouvez pas me manquer. »

Le personnel de la bibliothèque d’Herning au Danemark. Photo : D.R.

2) La crainte de l’automatisation

La crainte, voire le rejet, des automates de prêt-retour illustre encore plus clairement cette idée du bibliothécaire comme figure incontournable.

Cette opposition est toujours vive aujourd’hui. Même dans les établissements qui sont équipés, certains réfractaires parviennent à marginaliser le service en mettant en place un double système de prêt manuel et automatisé. Dans ce cas de figure, les automates vont souvent être relégués dans un coin ou, au contraire, placés en face du bureau de prêt-retour, ce qui va rendre leur usage incongru en l’inscrivant, de façon ostentatoire, dans une démarche d’évitement du personnel. Cette configuration peut être perçue comme culpabilisante : « utilisez ces automates si vous voulez nous rendre inutiles. » Beaucoup d’usagers vont entendre ce message et rechigner à utiliser le service alors qu’il ne pose aucun problème ailleurs.

Formulé de façon moins passionnelle, le cœur de l’opposition aux automates réside dans l’idée qu’ils dégraderaient la qualité des interactions avec le public. Une banque de prêt-retour n’est pourtant guère propice aux discussions, que ce soit en période d’affluence (à cause de la file d’attente) ou, le reste du temps, en raison du design du mobilier, nécessairement massif et frontal, donc peu engageant.

Tout l’intérêt des automates est de libérer du temps permettant aux professionnels de développer des relations moins distantes et transactionnelles que derrière une banque de prêt. Une fois supprimée la contrainte de la manipulation des documents, il devient possible d’imaginer du mobilier plus léger et plus adapté aux interactions, comme l’a fait la bibliothèque de Malmö dès 1997 (illustrations ci-dessous).

In fine, la seule raison valable de rester attaché mordicus au principe du bureau de prêt-retour est de vouloir imposer le contact avec les professionnels s’il n’a pas lieu spontanément.

En 1997, la bibliothèque de Malmö a travaillé avec le designer Lars Vejen et l’école polytechnique de Lund pour dessiner le mobilier de renseignement idéal. Après plusieurs itérations, le dessin final prend la forme d’un triangle aux coins biseautés, réglable en hauteur, qui n’a rien à voir avec une banque classique (source : Simonsson & Tapia Lagunas, 2000).

Sociabilité de haute et de basse intensité

Le rejet des automates comme celui des uniformes repose en fait sur le postulat qu’une bibliothèque, pour proposer un accueil digne de ce nom, doit forcément comporter des échanges avec les hôtes que sont les bibliothécaires. Ces échanges sont considérés comme allant de soi (d’où l’absence d’uniforme). Et si ce n’est pas le cas, ils peuvent être plus ou moins subtilement imposés (d’où l’attachement aux transactions manuelles).

Vues ainsi, les bibliothèques sont comparables à des espaces publics tels que les associations, les maisons de la culture, les lieux de formation ou de travail, les centres sociaux… autant d’endroits où l’on s’attend logiquement à être « accueilli ».

Mais il existe d’autres lieux de sociabilité, générant d’autres types d’interactions. Dans un jardin public, par exemple, il n’y a pas d’accueil et aucun échange n’est obligatoire. Cela ne les empêche pas de se produire, mais il sont la plupart du temps aléatoires, légers ou infra-verbaux. On se contente d’être parmi les autres, d’observer les passants ou les enfants, de se renvoyer un sourire ou d’échanger quelques politesses.

Ce type de relation humaine, bien qu’élémentaire, peut être une grande source de plaisir (précisément parce qu’elles sont totalement libres et désintéressées) et elles peuvent constituer le motif principal d’une visite. C’est ce que l’urbaniste danois Jan Gehl nomme des contacts de basse intensité :

Ces échanges peuvent sembler insignifiants, mais ils sont en réalité précieux […] Être parmi les autres, les voir, les entendre et ressentir leur présence, procure des sentiments positifs et constitue une alternative à la solitude […] Ils peuvent aboutir, si les participants le souhaitent, à des relations plus soutenues […] Mais les contacts les plus élémentaires (croiser un regard, entendre une voix, se tenir à proximité d’autrui) sont souvent plus gratifiants et plus recherchés que d’autres activités possibles dans l’espace public (Gehl, 2011).

Le chercheur norvégien Ragnar Audunson a développé un concept proche de celui de Jan Gehl. Selon lui, les bibliothèques, à l’instar des jardins publics, peuvent fonctionner comme des lieux de rencontre à faible engagement (« low intensive meeting-place » ) :

Les lieux de rencontre à fort engagement sont ceux où l’on se rassemble autour d’intérêts ou d’objectifs communs, tandis que les lieux de rencontre à faible engagement sont ceux où l’on se croise, malgré des différences marquées ou en venant d’horizons très éloignés. (Evjen & Audunson, 2009)

Bien que l’engagement fort et faible chez Audunson ne soient pas tout à fait équivalent à l’intensité haute et basse chez Gehl, les deux notions se recouvrent partiellement : les lieux de rencontre à faible engagement (par exemple le coin presse d’une bibliothèque) vont typiquement générer des contacts de basse intensité (croisements de regards, échanges de politesses, etc.), et les lieux de rencontre à fort engagement (par exemple un club de lecture) sont propices aux contacts de haute intensité (comportant des interactions denses et durables).

Les échanges de basse intensité qui se produisent en bibliothèques sont loin d’être secondaires. Au contraire : réduire les contacts avec des « inconnus familiers » (selon la formule du psychologue Stanley Milgram) à de simples formes dégradées de relations plus intenses, qui seraient par essence plus légitimes, cela revient à ignorer ce qui fait la singularité des bibliothèques publiques.

Pour le comprendre, il faut se plonger dans les travaux (peu connus en France) d’Audunson.

Ragnar Audunson : la bibliothèque comme lieu de rencontre

Ragnar Audunson est un spécialiste des bibliothèques qui a ouvert il y a plus de 20 ans un chantier de recherche consacré à leur place dans la société. Sa vision des bibliothèques s’inscrit explicitement dans la lignée de Carnegie. Pour lui, les bibliothèques publiques ont toujours eu pour but de favoriser l’intégration (notamment des nouveaux venus dans une société) en partageant un savoir commun.

Aujourd’hui, ce rôle de fabrique du commun est mis à l’épreuve par des phénomènes de fond tels que le multiculturalisme, les vagues migratoires ou le développement du numérique, qui contribuent, chacun à leur façon, à fragmenter les sociétés occidentales en nous enfermant dans des bulles, sans récit dominant et consensuel à partager (Audunson, 2005).

Comment les bibliothèques peuvent-elles continuer à jouer un rôle social dans ce contexte ? C’est pour répondre à cette question qu’Audunson développe les concepts de lieux de rencontre à fort et faible engagement.

Ces notions prennent tout leur sens sur le terrain, lorsqu’on les mobilise pour décrire en finesse l’usage des bibliothèques à des fins de sociabilité. Dans une enquête ethnographique menée à Oslo auprès de femmes récemment immigrées d’origine iranienne, afghane et kurde, Audunson constate ainsi que les deux types d’usage coexistent de façon dynamique (Audunson, 2011). Au début, l’engagement fort et les contacts intenses sont dominants (on se donne par exemple rendez-vous entre amies immigrées pour partager entre soi l’expérience de l’exil ou s’extraire d’un cadre patriarcal pesant).

Mais, progressivement, le faible engagement et la basse intensité deviennent essentiels : on discute au hasard avec d’autres usagers qui constituent des figures familières sans devenir des amis pour autant, des liens se tissent avec d’autres parents habitués du lieu, on observe de loin des Norvégiens afin de mieux comprendre leurs codes culturels. Ce parcours individuel pourra éventuellement se clore avec un retour vers l’engagement fort, mais cette fois-ci dans un cercle social nouveau et/ou étendu (par exemple, en participant à un club de discussion entre parents).

En tant que lieu de sociabilité de basse intensité, la bibliothèque constitue une étape clé dans l’intégration de ces femmes : elle leur permet de se familiariser avec un environnement social nouveau sans subir de pression. L’apprentissage de la langue par exemple, se fait typiquement en feuilletant des livres pour enfants plutôt qu’au cours d’ateliers de conversation (potentiellement intimidants).

Une bibliothèque publique peut être un lieu de rencontre de basse intensité laissant une large place au public. En photo : l’entrée d’OBA Bijlmerplein (Amsterdam). Le bureau d’info prend la forme d’une modeste table située à une dizaine de mètres de l’accueil (on la devine en bas à droite). En France, un bureau d’accueil plus grand aurait probablement été implanté juste après la porte.

L’engagement faible : un phénomène à la fois important et sous-estimé

Comme l’illustre cet exemple, les lieux de rencontre à faible engagement ont le pouvoir de créer des passerelles entre des univers sociaux qui, autrement, ne se croiseraient pas. Les liens faibles que l’on peut ainsi nouer sont certes moins puissants que ceux que nous tissons avec nos proches (famille, amis ou semblables), mais ils n’en sont pas moins précieux. Comme l’a mis en évidence le sociologue américain Robert Putnam, qu’Audunson cite souvent, ces liens sont essentiels dans une société multiculturelle car ils nourrissent la confiance et permettent une coexistence apaisée.

Cependant, comme ils ne peuvent pas s’appuyer sur des attaches naturelles (comme les liens familiaux), ils ont besoin d’institutions capables de les soutenir. Pour Audunson, les bibliothèques font partie des rares lieux pouvant jouer ce rôle essentiel.

Malgré l’importante des contacts de basse intensité, ils restent un phénomène par essence discret et, lorsqu’on interroge le public au sujet de ses besoins, il a davantage tendance à citer des activités correspondant à un engagement fort : clubs, ateliers, formations… (Evjen & Audunson, 2009).

De façon générale, la fonction de lieu de rencontre des bibliothèques a tendance, depuis longtemps, à être sous estimée par le public. Dans une enquête menée en Norvège en 2001, elle arrivait ainsi en dernière position par ordre de priorité sur 7 possibles (Audunson, 2001). Près de 20 ans plus tard, en 2019, les choses n’ont pas changé : dans une autre enquête menée dans 6 pays européens, elle arrive systématiquement en dernière position, sur 12 possibilités (Audunson et al., 2019).

Pourtant, dans les faits, les bibliothèques sont très largement utilisées comme des lieux de rencontres, principalement informels. Dans une enquête réalisée dans trois quartiers d’Oslo, 40% des personnes interrogées déclarent avoir passé du temps à observer des gens différents d’eux-mêmes (du point de l’âge, de la culture…), 32% ont rencontré des amis ou des voisins, 28% ont discuté avec des étrangers, 21% ont donné rendez-vous à des collègues ou amis et seulement 14% ont participé à des rencontres organisées par l’établissement. L’usage social des bibliothèque est plus marqué dans un quartier multiculturel, chez les personnes peu diplômées et d’origine extra-occidentale (Aabø, Audunson, & Vårheim, 2010). La participation aux animations varie entre 4 et 10% seulement pour ce profil de public (Audunson et al., 2007).

Ces observations sont-elles transposables au-delà de la Norvège et des sociétés scandinaves ? Dans un article de synthèse, M. Wojciechowska, cite plusieurs dizaines d’études allant dans le même sens, mais elles ont été réalisés principalement en Scandinavie, en Amérique du Nord et en Australie (Wojciechowska, 2021).

En France, en l’absence d’enquête fine sur le sujet, on en est réduits à spéculer, mais les mêmes dynamiques sont probablement à l’œuvre. On sait par exemple que « plus d’un tiers des usagers des bibliothèques municipales (36%) ne réalise jamais d’emprunt et utilise donc leurs services pour d’autres raisons. » Par ailleurs, 11% seulement du public déclare participer à des activités organisées (Ministère de la Culture, 2016). Ces chiffres sont cohérents avec un usage social du lieu répandu, centré avant tout sur la basse intensité.

Si les animations sont beaucoup moins courues (tout en étant paradoxalement bien plus reconnues et légitimes !), c’est probablement parce que les barrières à l’entrée sont plus élevées : elles nécessitent souvent du temps, de la confiance en soi, du capital culturel, ou les trois en même temps. En tant que lieux de rencontre, elles touchent bien moins de monde et elles ont une tendance naturelle à renforcer l’entre-soi, la cohésion de groupes déjà formés et les retrouvailles entre habitués, plutôt que de générer des croisements de publics.

Le continuum de l’hospitalité

À ce stade, vous avez peut-être le sentiment que mon plaidoyer en faveur de l’hospitalité discrète va tourner en réquisitoire contre les formes de présence, de médiation ou d’animation plus actives et proactives, très présentes dans la culture professionnelle française ? Ce n’est évidemment pas le cas.

Je pense certes qu’une présence trop affirmée des professionnels peut parfois être contre-productive et pesante, notamment pour les publics les plus fragiles qui ont davantage besoin qu’on leur laisse le champ libre. Je pense aussi que nos programmes d’animations touchent souvent un public limité, composé des mêmes habitués.

Mais je reconnais que, dans certains établissements où les bibliothécaires sont très en retrait ou organisent peu d’actions, on peut ressentir un sentiment de vide ou de désincarnation. Je concède également volontiers qu’un établissement moins bien doté en personnel peut être plus compliqué à gérer pour les professionnels ou à utiliser par le public. « Moins de bibliothécaires » ou « moins d’actions » ne sont clairement pas des mots d’ordre désirables.

Ce point de vue est en fait partagé au nord de l’Europe. Un rapport danois de 2012 notait ainsi que les bibliothèques proposant uniquement un accès en libre-service, sans aucune présence de personnel, avaient vu leur fréquentation baisser (Johannsen, C. G., 2012). C’est ce constat qui a abouti à la formule hybride, très répandue aujourd’hui, qui combine à la fois des heures où le personnel est présent et des horaires étendus en libre-service.

Comme le démontre ce choix final, rien ne nous oblige à opter de façon exclusive pour un « camp » ou pour un autre : hospitalité discrète et bibliothécaire en retrait d’un côté, contact obligatoire et bibliothécaire-médiateur-animateur de l’autre côté. Ces deux postures doivent plutôt être considérées comme les deux extrémités d’un même continuum de l’hospitalité.

La force d’une bibliothèque, et c’est une caractéristique qui les rend uniques, est de couvrir une large portion de ce continuum. Audunson parle parfois de bibliothèque « complexe » pour désigner des établissements où chaque composante prend son sens et sa valeur en s’insérant dans un ensemble plus large formant un tout dynamique : collections et médiations, espaces de sociabilité et espaces d’activité, rencontres de haute et de basse intensité, engagements forts et faibles, dispositifs touchant un public large et un public plus restreint :

Ce qui semble caractériser avant tout les bibliothèques publiques en tant que lieux de rencontre, c’est la complexité. Une large gamme de rencontres a lieu : rencontres informelles avec des amis, rencontres imprévues, participation à des rencontres virtuelles, rencontres organisées avec des personnalités politiques ou des auteurs, etc. Ce résultat indique que les bibliothèques sont des arènes qui permettent à leurs usagers de se déplacer avec un minimum de frictions entre différents types de rencontres et différentes sphères de vie. Dans cette arène, on peut être à la fois voisin, étudiant et citoyen, et on peut participer à des rencontres et activités de différentes intensités. (Audunson et al., 2007)

L’idée de participation périphérique légitime

Dans ce continuum d‘usages, la basse intensité occupe toutefois une primauté à la fois chronologique et de principe : pour que le public le plus large puisse accéder à des formes d’interactions plus intenses, plus exigeantes, plus chronophages et plus intimidantes, il est essentiel de lui permettre d’accéder d’abord à des formes de vie en commun plus élémentaires.

Dans une culture professionnelle comme la nôtre qui, on l’a vu, valorise énormément la présence du bibliothécaire, l’accueil et la médiation, on risque de rater cette première étape. Dans ce cas, l’action culturelle va se limiter à renforcer le quant à soi de publics déjà conquis.

Pour exprimer cette idée, Audunson utilise parfois le concept de participation périphérique légitime, élaboré par les chercheurs Jean Lave et Étienne Wenger (Audunson, 2004; Audunson, Vårheim, Aabø, & Holm, 2007; Audunson, Essmat, & Aabø, 2011). Lave et Wenger ont étudié comment se transmettent les savoirs et les compétences au sein d’une communauté. Dans l’atelier d’un artisan par exemple, un nouvel apprenti se contentera dans un premier temps d’observer, puis il participera ensuite à des tâches simples. Ainsi, il va s’approprier peu à peu le vocabulaire, les codes et les compétences de son métier. Cette présence d’abord périphérique n’est pas un statut inférieur : c’est une porte d’entrée légitime, qui permet d’apprendre, de se familiariser et, à terme, de s’engager pleinement.

Transposé en bibliothèque, ce concept éclaire la façon dont des publics très divers (nouveaux venus ou migrants, personnes issues des minorités, individus timides, fragiles socialement ou psychiquement, adolescents en rupture avec l’école…) peuvent s’installer, flâner, observer, ou même ne rien faire de remarquable, tout en commençant à faire pleinement partie du lieu. Cette présence périphérique réduit la crainte de ne pas être à sa place, et constitue un premier maillon dans la chaîne de confiance entre l’institution et l’individu.

La survalorisation de la participation

Dans ce continuum qui va de l’usager passif à l’usager actif, contrairement aux scandinaves qui ont analysé avec beaucoup de finesse des formes de présence simples et discrètes, les bibliothécaires français ont une tendance très nette à valoriser les formes de participation les plus poussées, où le public est volontaire, créatif ou même décisionnaire. L’impératif de la « participation des publics » fait en effet partie des mots d’ordre qui ont émergé fortement ces dernières années.

Cette tendance est, paradoxalement, tout à fait raccord avec la culture française du bibliothécaire incontournable… sauf que cette fonction est projetée telle qu’elle sur le public : l’usager idéal, qui participe et contribue, est en fait un double du bibliothécaire pouvant concevoir et animer des actions de médiation à sa place.

Dans des articles professionnels ou des formations consacrées à ce sujet, vous avez peut-être déjà croisé l’échelle d’Arnstein imaginée par la consultante Sherry Arnstein dans les années 70 afin de représenter les différentes formes de participation citoyenne. Dans ce modèle extrêmement normatif, les niveaux de participation les plus bas sont systématiquement dévalorisés, considérés comme « symboliques » , « peu conséquents » ou « insuffisants » (termes issus du schéma ci-dessous, lui-même extrait d’un article professionnel).

L’idée de participation périphérique légitime permet de comprendre que la présence discrète, sans engagement actif, ou même sans utilisation des services proposés (animations, prêts…) n’est pas une façon « bas de gamme » d’utiliser une bibliothèque. Au contraire, sans espace périphérique de basse intensité, les engagements de plus haute intensité seraient encore plus inaccessibles et sélectifs.

Une version de l’échelle d’Arnstein issue de Bertrand, 2020.

Intégrer le continuum de l’hospitalité dans la réalité d’une bibliothèque

Les idées que nous venons de parcourir (contacts de haute et basse intensité, lieu de rencontre à haut ou faible engagement, continuum de l’hospitalité, bibliothèque complexe, participation périphérique légitime) peuvent sembler abstraites et verbeuses mais elles sont en fait en prise directe avec le quotidien des bibliothécaires, comme l’illustrent les exemples que j’ai pris plus haut des uniformes et des automates.

Créer des bibliothèques où il existe un vrai continuum d’intensité, où les professionnels sont discrets sans être absents, et actifs sans être envahissants, des bibliothèques qui facilitent donc leur appropriation par tous les publics, implique des actions concrètes. Dans l’encadré suivant, j’en ai listé un certain nombre que je suggère habituellement dans mes missions de conseil.

Quelques pistes d’action pour mettre en place un continuum d’hospitalité

- Ne pas positionner le mobilier d’accueil juste à l’entrée ou sur des lieux de passages forcés (ce qui peut donner un sentiment de contrôle, de surveillance ou de contact imposé). Voir la photo d’OBA Bjilmerplein plus haut.

- Signaler les bibliothécaires à l’aide de badges ou d’uniformes, pour indiquer qu’ils sont là pour aider, sans être incontournables pour autant.

- Permettre aux usagers qui le souhaitent de contourner les bibliothécaires et faciliter le contact pour les autres. Privilégier le libre service pour tous les services purement transactionnels (prêt-retour, photocopies, machine à café…) et le mobilier d’information léger, pour faciliter les interactions humaines.

- Dans les espaces en libre service, utiliser des dispositifs intuitifs, plutôt que des consignes et modes d’emploi (par exemple : étagères colorées ou mobilier distinctif identifiant les retours, les réservations…). Limiter les tâches complexes à réaliser par le public (par exemple : trier les retours par catégorie, support, destination, etc.).

- Créer de vastes espaces uniquement dédiés au séjour, sans présence immédiate de bibliothécaires, permettant de s’installer seul ou en groupe, avec des amis ou au milieu d’inconnus, avec une acoustique adaptée, du mobilier léger, déplaçable et facilement reconfigurable pour s’adapter à différents groupes.

- Proposer différents espaces permettant au public de choisir le niveau d’intimité et d’énergie qui lui convient : carrel individuel, table ou salle de travail en petit groupe, grand espace collectif calme ou dynamique, etc. À ce sujet, voir dans ce billet la matrice des espaces de travail.

- Rendre les animations, formations, ateliers, clubs, etc. au maximum visibles en les organisant dans les espaces publics eux-mêmes afin de permettre aux curieux d’y participer en simple observateur ou à l’improviste. Si un espace fermé est nécessaire pour une raison ou une autre, privilégier les séparations légères et/ou transparentes (cloisons vitrées, rideaux, claustras, jardinières….). Voir la photo de la bibliothèque de Billund, ci-dessous.

- Pour ne pas donner le sentiment d’un lieu inhabité, manifester la présence des professionnels de façon non intrusive : rondes ou balades régulières dans les espaces publics, ponctuées de saluts amicaux et de proposition d’aide, rangement des documents lors des plages d’ouverture pour fournir des occasions de discussion hors guichet.

- Appliquer les principes de « prévention situationnelle » pour éviter les incivilités et les usages indésirables : visibilité des espaces, territorialité et zonage affirmés, réparation rapide des dégradations, règlement clair et appliqué de façon homogène par l’équipe. À ce sujet, voir ce billet.

- Mettre en place une médiation active lorsque le contexte le nécessite : assistance numérique pour les personnes peu compétentes devant utiliser des ordinateurs, « grand frère » présent lors des heures de visite d’adolescents turbulents ou lors d’animations susceptibles de générer de l’excitation (jeux vidéo par exemple), accompagnateurs sociaux en cas d’afflux exceptionnel de personnes migrantes ou en difficultés sociales comme l’ont connu certaines bibliothèques parisiennes..

- En complément de démarches participatives ambitieuses, proposer des dispositifs interactifs plus simples (mur d’expression, puzzle ou dessin collaboratif, boîte à idée, cahier de suggestion…)

Un grand élément disposé au centre de la bibliothèque de Billund au Danemark, servant à la fois d’assise ludique et de gradin pour les heures du conte. Proposer des animations directement dans les espaces publics permet de lever les barrières à la participation.

Derrière les choix pratiques : une vision résolument politique

Ces différents choix d’organisation et d’aménagement (que l’on pourrait continuer de détailler) sont caractéristiques du modèle nordique de bibliothèque tiers-lieu que Chemins faisants s’efforce de développer en France, un modèle qui, paradoxalement, fait à la fois rêver les français en raison de son pouvoir d’attraction sur le public… tout en générant les réticences que nous avons vues ensemble, parce qu’il bouscule des habitus professionnels profonds.

Ce modèle n’est pas seulement physique ou organisationnel : c’est un modèle au sens fort du terme, chargé d’une vision politique. Dans plusieurs pays du nord de l’Europe, sa mise en place dans la décennie 2010 s’est accompagnée de révisions des lois nationales sur les bibliothèques.

En Norvège, qui est le cas le plus spectaculaire, la loi a été réécrite en 2013 pour intégrer les idées d’Audunson. Les bibliothèques sont désormais définies comme des « lieux de rencontres » et des « arène de conversation publique. » Dans la foulée de la Norvège, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas ont tous complété, de façon plus ou moins forte, leur législation en soulignant la dimension de lieu de rencontre et/ou de lieu de vie démocratique des bibliothèques.

En France, cette facette est largement absente de la loi Robert de 2021. Ce texte marque une avancée importante en inscrivant pour la première fois les bibliothèques publiques dans la loi. Mais il opte pour une définition très classique, un peu étroite de leur mission, centrée principalement sur l’accès à la culture, ce qui est loin de recouvrir la diversité des usages réels du public.

Pour conclure : 2 idées programmes

Le moment est venu de conclure ce long billet. Puisque je viens de citer la France, je souhaite, pour finir, évoquer deux idées ayant une valeur programmatique.

1) Améliorer et élargir l’accueil

On a vu que la notion d’accueil était une spécificité française ou francophone, qui distingue notre culture professionnelle de la tradition anglo-nordique. J’ai essayé de démontrer que nous avons souvent une vision limitée de l’accueil, calquée sur des lieux-guichets, avec une présence centrale ou même imposée des bibliothécaires conçus comme des médiateurs plutôt que des facilitateurs.

J’ai essayé de défendre, en m’appuyant sur les travaux de Ragnar Audunson, l’idée que la présence discrète du personnel, sans médiation imposée, est essentielle, au moins dans un premier temps ou comme une option possible, notamment pour les publics les plus fragiles. Attention : il ne suffit pas de laisser la porte ouverte et de s’absenter ! L’hospitalité discrète, au contraire, nécessite tout autant d’être outillée, organisée, facilitée que les formes de médiation plus intenses.

Cela ne veut pas dire non plus que la notion d’accueil est à jeter ! Au contraire, étant donné sa nature très large et transversale, le terme d’accueil pourrait tout à fait être employé pour nommer les différentes facettes de ce que j’ai appelé le continuum de l’hospitalité.

Le mot accueil a également une force : il est consensuel, reconnu et usité. Si, comme moi, vous souhaitez transposer certaines idées nordiques en France sans sacrifier notre singularité, si vous souhaitez aller au-delà de l’accueil-guichet et faire davantage de place au public, rendre les bibliothécaires plus discrets sans chercher à les invisibiliser, votre mot d’ordre doit être ou demeurer : améliorer et élargir l’accueil.

2) La bibliothèque tiers-lieu, au-delà de l’injonction à la participation

Il y a un deuxième concept très répandu qui mérite d’être légèrement révisé au regard de ce qui précède, celui de bibliothèque tiers-lieu. A priori, l’idée de tiers-lieu semble au diapason des idées que j’ai évoquées dans ce billet : ne correspond-elle pas à l’idée de bibliothèque lieu de vie ? de bibliothèque lieu de sociabilité ? de bibliothèque comme à la maison ?

En fait, en France, l’idée de tiers-lieu est souvent comprise de façon très spécifique, quasiment synonyme de bibliothèque participative. Si l’on prend l’exemple de la médiathèque Entre Dore et Allier à Lezoux, qui est un établissement emblématique, ce sont principalement ses actions participatives qui sont mises en avant (comme la co-conception du projet d’établissement avec le public, ou des programmes tels que la médiathèque dont vous êtes le héros qui permet aux usagers de proposer eux-mêmes des animations).

Cet accent fort sur la participation est déjà en germe chez Ray Oldenburg, le sociologue a l’origine du concept de tiers-lieu, qui les définit comme des lieux de « conversation. » Cependant, à l’instar d’Audunson, plusieurs chercheurs ayant étudié la réalité de ces lieux nuancent cette dimension. C’est le cas de Lisa Waxman, dont les recherches portent sur l’usage social des cafés :

Mes recherches diffèrent légèrement de celles d’Oldenburg sur le thème de la conversation. Les résultats ont montré que, bien que les clients apprécient souvent de bavarder, la simple présence d’autrui peut avoir une valeur en soi. Les entretiens que j’ai menés avec des habitués de tiers lieux révèlent que la présence d’autres personnes et la compagnie de visages familiers, même lorsqu’il y a peu ou pas d’interactions verbales, donnent malgré tout aux individus le sentiment d’être connectés et de faire partie d’un tout. (Waxman, 2017)

Comme toutes les actions nécessitant un fort engagement, les démarches participatives sont légitimes, précieuses, et sans doute indispensables aujourd’hui, mais un accent trop exclusif sur cette extrémité du spectre de l’hospitalité peut nous faire oublier tout le travail à mener de l’autre côté, sur les espaces, les ambiances, les dispositifs physiques favorisant le séjour sur place, la coexistence pacifique au milieu d’autrui et le plaisir des conversations sans conséquences.

Car c’est aussi cela une bibliothèque tiers-lieu : une sorte de jardin public culturel où l’on peut simplement passer ou bien demeurer plus longuement, picorer un livre ou participer à un atelier, retrouver ses amis ou se blottir dans l’anonymat. C’est un lieu où l’on trouve une multitude de présences bienveillantes mais pas de gardiens ou de surveillants.

C’est tous ces usages et toutes ces nuances que j’ai en tête lorsque je plaide en faveur d’une hospitalité discrète.

Oodi à Helsinki : un espace jeunesse aménagé comme un jardin public.

Bibliographie

Aabø, S., Audunson, R., & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science Research, 32(1), 16–26.

Audunson, R. (2001). Tilnærminger til studier av folkebibliotekets rolle i menneskers hverdagsliv. In R. A. Audunson & N. Lund (Eds.), Det siviliserte informasjonssamfunn: folkebibliotekets rolle ved inngangen til en digital tid. Bergen: Fagbokforlaget

Audunson, R. (2005). The public library as a meeting‐place in a multicultural and digital context: The necessity of low‐intensive meeting‐places. Journal of Documentation, 61(3), 429–441

Audunson, R., Vårheim, A., Aabø, S., & Holm, E. D. (2007). Public libraries, social capital, and low intensive meeting places. Information Research, 12(4).

Audunson, R., Essmat, S., & Aabø, S. (2011). Public libraries: A meeting place for immigrant women? Library & Information Science Research, 33(3), 220–227.

Audunson, R., Aabø, S., Blomgren, R., Hobohm, H.-C., Jochumsen, H., Khosrowjerdi, M., Mumenthaler, R., Schuldt, K., Rasmussen, C. H., Rydbeck, K., Tóth, M., & Vårheim, A. (2019). Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries. Journal of Documentation, 75(6), 1396–1415

Bertrand, A. (2020). Inclure par l’empowerment : l’hypothèse du tiers-lieu culturel La Bulle. Bulletin des bibliothèques de France, (2)

Bolton, S. K. (1896). Famous givers and their gifts. T. Y. Crowell & Co.

Evjen, S., & Audunson, R. (2009). The complex library: Do the public’s attitudes represent a barrier to institutional change in public libraries? New Library World, 110(3/4), 161–174

Gehl, J. (2011). Life between buildings: Using public space (J. Koch, Trans.; 6th ed.). Island Press.

Johannsen, C. G. (2012). Staff-less libraries – recent Danish public library experiences. New Library World, 113(7/8), 333–342

Johannsen, C. G. (2017). Staff-less libraries: Innovative staffing design. Chandos Publishing

Ministère de la Culture. (2016). Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016.

Morel, E. (1908). La librairie publique (Vol. 1). Paris: Armand Colin.

Simonsson, A., & Tapia Lagunas, P. (2000). Malmö stadsbiblioteks nya informationsdiskar: Planering, utformning, höjd och placering (Master’s thesis). Lund University.

Waxman, L. (2017). Designing coffee shops and cafés for community. Taylor & Francis.

Wojciechowska, M. (2021). Social capital in the theory and research of LIS professionals in the light of the literature on the subject: Review of current knowledge. Global Knowledge, Memory and Communication, 71(8/9), 709–731

Passionnant ! Mais les scandinaves sont quand meme très différents culturellement. Vous le touchez seulement du doigt. Dans le métro à Oslo il y a des armoire non verrouillées avec des snacks/boissons en self service et un appareil pour payer, sans surveillance… J’imagine pas cela en France lol. Culturellement, tout est il directement transposable ?

Bonjour.

Vous avez raison. Les sociétés nordiques, et plus largement les pays européens de culture protestante, se caractérisent par un haut niveau de confiance. Cela fait d’ailleurs partie des sujets de recherches de certains auteurs mentionnés dans mon billet. Dans le livre de Carl Gustav Johannsen que je cite, il note que 78% des danois considèrent que « la plupart des gens sont dignes de confiance ». En France, j’ai cherché ce chiffre : il s’élève à 20% seulement, presque 4x moins !

Mais au-delà des faits et des statistiques, il y a une question de choix de société : voulons nous construire des institutions basées sur la défiance, la surveillance, le contrôle, et par ricochet l’infantilisation, la déresponsabilisation et le désengagement ? Probablement pas.

Introduire davantage de confiance et d’autonomie dans notre rapport au public me semble donc une bonne chose… mais tout en tenant compte de nos spécificités culturelles et de notre identité « latine ». Vous noterez que, dans mon encadré final proposant des pistes d’action, je ne propose rien de trop radical qui serait incompatible avec notre culture (il ne me semble pas à l’ordre des jour de généraliser les bibliothèques en libre-accès par exemple). Les pistes que je trace me semblent rester dans le champ de l’acceptable… mais c’est évidemment à débattre.

Une tentative: le paradigme « orienté usager », lecteur dans la bibliothèques, visiteur dans les musées , internaute sur internet.

Usages et usagers de l’information

Paris : ADBS : Nathan. 1997. –128 p. ; 18 cm. – (Collection 128 ; 174 Série Information et documentation). ISBN 2-09-190 366-3 : 49 F

Bonjour Nicolas,

Excellent billet, comme toujours! Merci de partager avec nous ces lectures et réflexions.

J’ai l’impression qu’au Québec nous sommes un peu à l’intersection de ces deux visions, et j’avoue que moi-même, je prône une grande présence humaine à l’entrée de la bibliothèque. Je pensais que c’est la première chose que les gens doivent voir quand ils y entrent… Je me questionne beaucoup sur la place des bibliothécaires, qui chez nous, sont les personnes qui peuvent aider à ou font des recherches dans le catalogue. Elles et ils sont en effet assis derrière des bureaux (qui sont devenus de moins en moins imposants avec le temps), dans une posture passive d’attente. Comment transformer ce rôle? Comment répondre aux besoins des publics?

Bonjour Gaëlle.

Merci pour votre message ! C’est intéressant d’avoir un regard québecois car mon texte est très axé sur des observations « franco-françaises ».

Je ne suis pas étonné que vous vous considériez « entre les deux » car la France et le Québec ne sont pas exactement dans la même tradition, tout en ayant évidemment beaucoup de porosité (le mot « accueil » est utilisé par exemple). Par contre, une chose qui m’avait frappé lorsque j’avais visité les bibliothèques de Montréal, c’est la notion de « bibliothécaire de référence » qui n’existe pas du tout en France. Un article de 1998 mentionne même la nette hostilité de professionnels français face à ce type d’approche !

Au sujet de la place physique des professionnels, je pense qu’il faut les rendre visibles tout en évitant le positionnement dès la porte passée qui évoque un contrôle ou une « douane » et le mobilier massif. Lorsqu’on réalise des temps d’observation, on peut d’ailleurs voir que les gens pressent le pas devant ce type de dispositif.

Pour explorer ces sujets sous un angle québecois, je vous renvoie vers l’article de Paulina Mickiewicz, Access and Its Limits: The

Contemporary Library as a Public Space qui est consacré à la Grande Bibliothèque de Montreal. Le texte est très « deconstructionniste », se contentant de pointer des paradoxes plutôt que des solutions, mais il reste très intéressant néanmoins.

Bonjour,

Je vous remercie pour ce billet, qui apporte une réflexion intéressante, comme d’habitude.

Il est souvent évoqué une culture professionnelle différente mais peut on aussi étendre cela au public ? Celui-ci est il disposé à avoir ce type d’accueil en France ? Je pense aussi à tous les collègues qui testent tout les principes des bibliothèques nordiques mais qui souvent sont obligés de revenir en arrière par incompréhension du public français !?

Bonjour Andy,

En effet, il y a des spécificités culturelles, notamment une haute confiance en autrui, comme je le disais plus haut en réponse au commentaire de Laetitia, ce qui explique pourquoi il y a une pratique du libre service plus répandue que chez nous. On pourrait lister d’autres singularités et il faut, par dessus le marché, ajouter que les pays scandinaves sont également très différents les uns des autres, même s’il y a un fond culturel commun.

Mais l’Europe du nord, ce n’est pas non plus la planète mars. Il y a autant de diversité dans leur public que chez nous : il y a des gens qui n’ont pas les codes, des ados insolents, des grincheux, des timides, des bavards qui vous tiennent la jambe, etc.

Accueillir tous ces gens représente tout autant un défi qu’en France, mais on y arrive un peu mieux au nord de l’Europe si l’on se fie aux stats de fréquentation. C’est pour cela que les bonnes pratiques que je présente dans ce billet me semblent intéressantes à « importer ». Dans mon encadré avec des conseils pratiques, je ne vois rien qui puisse davantage heurter un français qu’un norvégien.

Pour ce qui est des collègues qui testent tous les principes des bibliothèques nordiques et qui reviennent en arrière car cela génère l’incompréhension du public : pouvez vous préciser à quelle pratique vous pensez ?

Bonjour Nicolas,

Je vous remercie pour ce retour.

Je suis convaincu moi même par l’import de tout ces bonnes pratiques.

Pour éclaircir mon propos par des exemple = des cabanes pour l’espace enfant, une plus grande liberté (en assouplissant les règles de vie), le non respect de l’usage de certaine zone (espace travail)…de rendre tout simplement le lieux plus vivant, aboutissent dans certain cas à un retour à des usages plus « cadrés » et donc une présence plus forte en terme d’accueil. Cela étant dû à de multiple dépassement de leurs usages et/ou fonction. Comme vous dites, cela n’est pas du au fait que norvégien et français soyons si différent (même si certaines différences sont notables), mais cela peut malheureusement échaudé voir bloqué des collègues ayant déjà des aprioris sur ces pratiques (Constaté dans mon quotidien et en faisant un peu de bibliotourisme :)). Après, je m’écarte peut-être du sujet.

OK, merci pour ces précisions. Cela me semble bien dans le sujet : vous pointez du doigt qu’il y a, si l’on souhaite s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, un enjeu de « conduite du changement » que je n’évoque pas frontalement dans le texte en effet.

Peut-être pour vous rassurer ou relativiser : aux Pays-Bas et en Scandinavie, le personnel peut parfois être réticent sur certains choix (leur littérature pro ne manque pas de débats) et le public peut râler (au sujet du bruit par exemple, du comportement des jeunes, du manque de places) et regretter les bibliothèques « à l’ancienne ». Je regarde systématiquement les avis Google lorsque je fais des visites à l’étranger et des commentaires de ce type reviennent vraiment très souvent.

A ce sujet, il y a peut-être une autre différence importante entre la France et le Nord : la culture de l’essai-erreur et du test permanent. Les espaces des bibliothèques nordiques bougent beaucoup : ce qui marche moins bien est supprimé ou déplacé, d’autres dispositifs sont mis en place. C’est vraiment frappant : lorsque quelqu’un partage des photos de visite sur un réseau social, je vois presque toujours une autre personne qui ajoute « wow, j’y ai été il y a 2 ans et ils ont tout changé ». La réponse aux « blocages » que vous avez perçus se trouve peut-être de ce côté.