Cher lecteur,

Cet article traite de la création d’un nouvel espace jeunesse, destiné aux 0-7 ans, au sein de la bibliothèque de Roskilde, au Danemark. Mais il évoque surtout l’importance que peuvent avoir certains lieux dans notre vie et pourquoi les bibliothèques, en tant que lieux publics et partagés, sont essentielles pour nos communautés.

Bonne lecture !

Les besoins humains : à la base des lieux publics

Une bibliothèque publique peut prendre de nombreuses formes, mais bien souvent, il s’agit d’un lieu physique. Lorsqu’on crée un lieu public, il me semble important de s’interroger sur sa raison d’être et sur l’impact, individuel et collectif, qu’il est susceptible d’avoir.

Selon moi, imaginer un lieu, et en particulier une bibliothèque, cela implique forcément de réfléchir à la communauté à laquelle on s’adresse. Il est impératif de comprendre son public si l’on veut créer un lieu qui apporte vraiment quelque chose, qui répond à des besoins réels ou qui permet d’atteindre l’objectif que l’on s’est fixé.

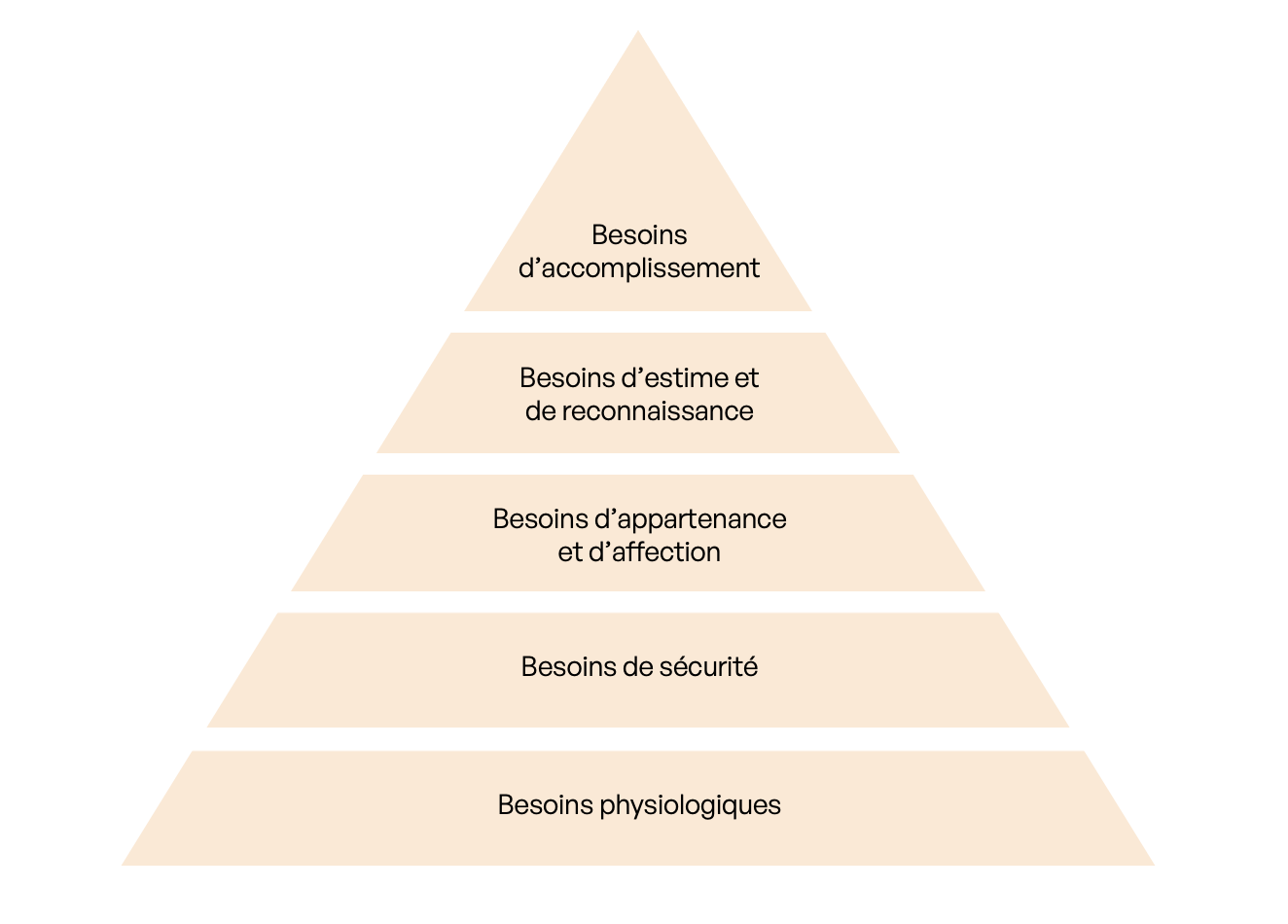

Dans l’équipe de la bibliothèque de Roskilde, nous n’avons pas de psychologue ou de spécialiste du comportement humain (aucune bibliothèque n’en a à ma connaissance !), mais nous nous tournons souvent vers la pyramide des besoins de Maslow pour nous assurer que nos espaces sont bien pensés pour les gens.

Abraham Maslow (1908–1970) a développé ce concept en 1943 (Maslow, Abraham H. (1943). »A Theory of Human Motivation ». Psychological Review. 50 (4): 370–396). Sa théorie repose sur l’idée que les êtres humains sont animés par des besoins multiples que l’on peut regrouper en 5 niveaux.

- Le niveau le plus élémentaire correspond aux besoins physiologiques : nous avons avant tout besoin de nourriture, d’eau et de repos pour survivre en tant qu’êtres vivants.

- Le deuxième niveau concerne la sécurité, dans tous les sens du terme : santé mais aussi stabilité financière, etc.

- Le troisième niveau est particulièrement important dans le contexte des bibliothèques et des lieux publics : il correspond au besoin de se sentir aimé et de faire partie d’un groupe. Nous avons tous besoin d’une famille, d’amis, d’un ou d’une partenaire. En bref : nous avons besoin nous sentir reliés à un tout qui nous dépasse. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes en manque de liens humains sont sujettes à la solitude, à l’anxiété sociale ou à la dépression. Inversement, sous l’effet de la pression de groupe, le besoin d’appartenance peut parfois prendre le pas et aller à l’encontre de nos besoins physiologiques ou de sécurité.

- Le niveau suivant correspond au besoin d’être respecté, mais aussi de développer de l’amour propre. Il traduit le désir universel d’être accepté et reconnu. Beaucoup de gens s’investissent dans un métier ou dans un loisir pour satisfaire ce besoin de reconnaissance : ces activités leur donne le sentiment d’être utiles ou d’avoir de l’importance.

- Enfin, le dernier niveau de la pyramide de Maslow renvoie à la réalisation de notre plein potentiel individuel. Maslow décrit ce stade comme le désir d’accomplir tout ce qui est en notre pouvoir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes.

Quel est le lien entre ces idées et la conception des lieux publics ?

De toute évidence, notre environnement physique exerce une influence sur nous. La pyramide des besoins de Maslow nous aide à comprendre de quelle manière. L’environnement peut être une source d’opportunités, mais aussi imposer des limites à nos besoins. L’espace a véritablement le pouvoir de nous façonner, de nous rendre heureux ou malheureux, de nous mettre à l’aise ou mal à l’aise.

Un lieu public partagé comme une bibliothèque est bien plus qu’un simple endroit où passer du temps ou emprunter un livre. C’est un lieu qui peut être confortable ou inconfortable, où l’on peut se sentir plus ou moins protégé, où les gens peuvent se rencontrer et développer un sentiment d’appartenance et qui peut nous donner les moyens de devenir le meilleur de nous-mêmes, quel que soit notre milieu social, culturel ou économique. Les bibliothèques sont de puissants facteurs d’égalité : elles offrent à tous un lieu sûr, un accès libre et équitable au savoir, à la culture et à la vie collective.

La célèbre pyramide de Maslow.

Le placemaking : d’abord la vie, ensuite l’espace, puis l’architecture

La pyramide de Maslow nous permet de comprendre pourquoi les lieux publics jouent un rôle important dans la vie en communauté. Pour améliorer concrètement le fonctionnement de notre bibliothèque en tant que lieu, et satisfaire la grande variété de besoins auxquelles elle doit répondre, nous nous inspirons également beaucoup du placemaking.

Né dans les années 1960, le placemaking est une approche protéiforme, centrée sur l’humain, qui vise à planifier, concevoir et faire vivre des lieux publics. Son objectif est tout simplement de créer des espaces publics qui favorisent la santé, le bonheur et le bien-être.

Cette définition se suffit à elle-même, mais si l’on cherche à l’adapter au contexte plus spécifique des bibliothèques, on pourrait dire que le placemaking consiste à créer des établissements qui, en tant que lieux, vont renforcer la capacité d’une communauté à produire des connaissances, faire des découvertes, tisser ou renforcer des liens entre ses membres (j’entends ici « communauté » au sens citoyen, mais aussi académique dans le cas d’une bibliothèque universitaire).

L’art du placemaking repose sur un certain nombre de principes, par exemple :

- La communauté est le véritable expert.

Comme le rappelle l’urbaniste danois Jan Gehl, les lieux ou les bâtiments ne sont pas des fins en soi. Nous les créons pour des gens ou des communautés. Il faut donc partir des gens lorsqu’on imagine des lieux : il faut leur parler, les écouter, les faire participer au processus. On peut dire la même chose des bibliothèques : elles sont avant tout une affaire humaine. - Penser en terme de lieu, plutôt que de design.

Lorsque l’on construit une nouvelle bibliothèque universitaire ou municipale, il ne s’agit pas seulement de créer un bâtiment aux formes élégantes. Il faut également tenir compte de son insertion dans le paysage, la ville, le voisinage, les bâtiments environnants, et de ses relations avec les différents acteurs du territoire. - Vous devez avoir une vision.

Pour créer des lieux réussis, il faut savoir clairement quel objectif on veut atteindre. Cet objectif ne peut pas consister simplement à créer un bâtiment spectaculaire, ou se limiter à la vision d’un seul individu : il doit s’agir d’une vision collective. Que doit représenter la bibliothèque pour la communauté à laquelle elle s’adresse ? Doit-elle être un lieu de lecture ? Un lieu d’apprentissage ? D’immersion ? D’appartenance ?… Il faut faire des choix. - Vos choix doivent se baser sur l’observation

En observant comment un lieu est utilisé, on peut comprendre ce qui fonctionne ou pas du point de vue du public. Procédez comme un anthropologue et observez les gens : les espaces de la bibliothèque que vous souhaitez améliorer correspondent-ils à votre vision par exemple ? Rappelez-vous : ce n’est pas vous, personnellement, qui devez en décider mais les usages que vous observez. - Le placemaking est un processus continu.

Créer un lieu réussi ne peut jamais être considéré comme une tâche achevée. En effet, les communautés évoluent, tout comme leurs besoins en matière d’espaces. De légers ajustements, réalisés de façon continue, permettent de rester en phase avec ces changements.

En résumé, on pourrait dire que le placemaking nous enseigne qu’un lieu réussi est comparable à une scène, pensée pour la vie publique. J’aime beaucoup cette image parce que, pour moi, une scène est un lieu où l’on peut s’exprimer, où l’on peut partir à la découverte de nouveaux horizons, et créer des liens avec les gens. Pour qu’une « scène » ait du sens au sein d’une communauté, elle doit être accessible, elle doit être publique et partagée… exactement comme une bibliothèque !

La philosophie est les principes du placemaking ont été créés et appliqués dans des projets emblématiques, comme le réaménagement de Bryant park (le grand parc situé derrière la bibliothèque publique de New York) par William Whyte. Pour en savoir plus sur le placemaking, qui constitue l’un des cadres conceptuels et méthodologiques de référence de Chemins faisants, jetez un œil sur les billets consacrés à ce thème (crédit : D.R.).

Étude de cas : la section jeunesse de la bibliothèque de Roskilde

Dans la municipalité de Roskilde, le soutien en faveur de la lecture est une véritable priorité politique, et les bibliothèques jouent évidemment un rôle essentiel dans cette mission.

Nous accordons une attention particulière aux enfants et aux familles, non seulement parce que la joie de lire et les compétences en lecture sont en déclin chez les plus jeunes, mais aussi parce que plus on découvre tôt le plaisir de lire, plus il a de chances de s’ancrer durablement.

Pour remplir notre rôle, nous agissons sur plusieurs fronts : nous investissons dans la formation des bibliothécaires jeunesse, nous développons des collections jeunesse, nous multiplions les partenariats avec les écoles et les crèches, et nous proposons des animations autour de la lecture.

Un élément, pourtant, demeurait insatisfaisant pour nous jusqu’à récemment : les espaces physiques de la section jeunesse, située dans la bibliothèque centrale de Roskilde, en plein cœur de la ville. Ils était vieillissants, peu inspirants, et leur surface n’était pas adaptée pour accueillir convenablement le public. Lorsqu’on y entrait, on n’avait pas le sentiment qu’il s’agissait d’un lieu destiné à tisser des liens humains, à donner envie d’apprendre et de lire. Dans ce contexte, les bibliothécaires avaient peu de possibilités de nouer de vrais liens avec les enfants et leurs familles.

En 2023, nous avons donc décidé de concevoir une nouvelle section jeunesse.

En nous appuyant sur les principes du placemaking, nous avons défini quatre grands critères qui ont guidé notre projet :

- 1. La section jeunesse ne devait pas être conçue pour les enfants, mais avec eux.

- 2. Elle devait devenir un univers dédié aux histoires, à l’imaginaire, à la curiosité et aux liens humains, mais sans se transformer pour autant en aire de jeux. Elle devait, autrement dit, devenir un lieu où les enfants et leurs familles pourraient faire de vraies rencontres (avec des livres ou des bibliothécaires) dans un cadre inspirant et inclusif.

- 3. Sur le plan fonctionnel, elle devait être flexible et accueillir différents types d’activités et d’animations.

- 4. Enfin, la collection devait être pensées selon la logique des enfants, et non selon celle des bibliothécaires.

La bibliothèque, avant, et pendant le chantier (crédit : Sanne Aabjerg Kristiansen / Bibliothèques de Roskilde).

Critère 1 : Parler avec les enfants de lieux et d’histoires (et pas de bibliothèques)

Nous voulions créer la nouvelle section jeunesse avec les enfants et pas simplement pour eux. Par conséquent, notre démarche n’a pas consisté à leur demander ce qu’ils aimeraient trouver dans une nouvelle bibliothèque (ce qui est une question de bibliothécaire). Nous leur avons plutôt posé des questions au sujet des lieux qu’ils aimaient et qu’ils fréquentaient à Roskilde, et sur les histoires et les émotions qu’ils associaient à ces lieux.

Nous avons fait ce choix parce que nous voulions que la bibliothèque s’enracine dans l’expérience des enfants, dans leur manière de vivre à Roskilde, dans les lieux et les récits qui leur donnent le sentiment d’être « chez eux » et de faire partie d’une communauté.

Concrètement, nous avons imaginé un exercice très simple : nous avons distribué du papier et des crayons de couleur à 150 enfants qui ont réalisé des dessins de leurs endroits préférés dans la ville. En parallèle, nous avons discuté avec eux pour comprendre pourquoi ils aimaient ces lieux et ce qu’ils représentaient pour eux. Nous nous sommes retrouvés avec une multitude de dessins, de couleurs, de lieux, d’expériences et de sentiments. De cet ensemble, nous avons dégagé quatre lieux emblématiques :

- La Porte rouge. Un élément phare de l’histoire de Roskilde, construit en 1847 à l’entrée de la ville, lors de l’arrivée du chemin de fer.

- Le centre-ville. Le cœur de Roskilde, avec ses bâtiments, ses formes reconnaissables, ses recoins où se cacher et la flèche de sa cathédrale.

- Folkeparken (littéralement « le parc du peuple »). Le grand parc situé juste à côté de la bibliothèque, avec ses arbres majestueux et ses étangs.

- Le fjord, avec son eau, ses vagues et son vent.

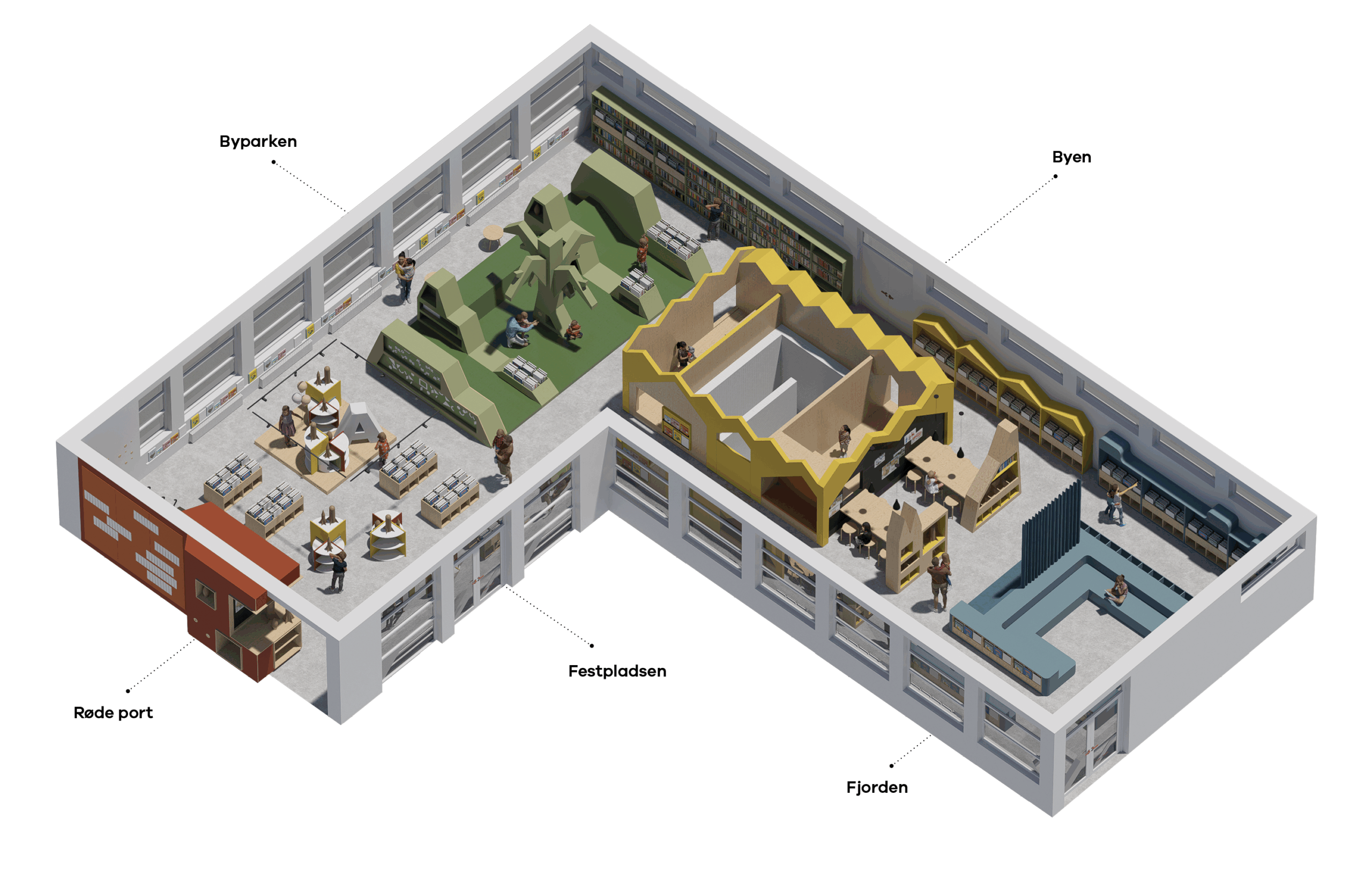

Ces 4 lieux ont été déclinés en 5 espaces au sein de la nouvelle section jeunesse (voir l’encadré suivant).

En plus des enfants, nous avons également échangé avec des utilisateurs adultes de la section jeunesse, notamment des enseignants et des éducateurs qui viennent régulièrement avec leurs classes ou leurs groupes.

Toutes ces discussions nous ont apporté de nombreuses informations pratiques : sur les enjeux de sécurité, la nécessité de disposer de toilettes à proximité, ou encore l’importance d’avoir un micro-ondes pour chauffer les biberons. Nous avons également recueilli des avis précieux sur la façon d’exposer les livres pour enfants abordant des sujets sensibles, comme la mort, la violence, le divorce ou la solitude.

Les 5 zones de la bibliothèque de Roskilde

1. La Porte rouge

Zone d’entrée et de transition. La couleur vive et le bois créent d’emblée une atmosphère accueillante. On y trouve des rangements pour manteaux et poussettes, ainsi que des modules présentant les activités et les livres.

2. La place des fêtes

Zone modulable située près de l’entrée. Son éclairage scénographique permet de valoriser des collections ou d’installer des expositions.

3. Le parc

Espace doux, vert, sécurisé, conçu pour les petits. Les formes arrondies et les matériaux souples favorisent l’éveil moteur et la lecture au sol. Des éléments ludiques, comme un mini-toboggan, invitent à jouer et s’amuser.

4. La ville

Zone d’activité, avec une dominante jaune. On y trouve des déguisements, des miroirs et des tables conçues pour des activités manuelles ou des jeux de rôle.

5. Le fjord

Zone équipée d’un gradin, évoquant l’univers marin, qui permet d’accueillir des lectures et des animations. Le reste du temps c’est un espace de lecture au calme.

Une vue 3D des espaces (crédit : NERD Architects).

Un aperçu de « la porte rouge », qui marque l’entrée de la zone jeunesse, et qui comporte des hublots et des tunnels donnant sur les espaces. (crédit : NERD Architects et Sanne Aabjerg Kristiansen / Bibliothèques de Roskilde).

Critère 2 : Créer un univers (mais pas une aire de jeux)

Il était essentiel pour nous de créer un lieu qui fonctionne comme un véritable univers dédié aux histoires et à l’imaginaire, un lieu rempli de livres, qui ouvre des fenêtres sur d’autres mondes, et qui constitue en même temps un cadre propice aux échanges entre enfants, adultes et bibliothécaires.

Pour ce faire, nous avons choisi d’agrandir l’espace consacré aux collections et de multiplier les coins lecture, qu’ils soient individuels ou collectifs. Nous avons également prévu des solutions pratiques permettant aux bibliothécaires de proposer une grande variété d’activités avec les enfants.

La nouvelle section jeunesse, avec 270m2, a presque doublé de taille, afin d’accueillir dans de bonnes conditions la diversité des besoins identifiés. La collaboration avec une agence de design a été déterminante. Nous avons travaillé avec NERD Architects pour la conception et Twitline pour la fabrication du mobilier. Nous avons mené ce projet de façon collaborative, plutôt que comme de simples clients passant une commande.

Nous sommes convaincus que c’est en croisant ainsi l’expertise des bibliothécaires, des usagers et des designers que naissent les meilleurs projets, ceux qui fonctionnent aussi bien à l’étape du croquis qu’une fois réalisés dans la réalité.

« La ville », dont les volumes en forme de maisons jaunes permettent toutes sortes d’activités. (crédit : NERD Architects).

Critère 3 : Un aménagement flexible

Une bibliothèque (comme n’importe quel autre lieu) peut être considérée comme un fragment de temps : les besoins et les usages qu’elle accueille vont inévitablement évoluer. Dans cette optique, on pourrait être tenté de concevoir un espace totalement flexible, qui pourrait changer du tout au tout du jour au lendemain. Cela entrerait toutefois en conflit avec notre ambition de créer un univers cohérent avec un design fort.

Nous avons donc choisi de concevoir une bibliothèque aussi adaptable que possible, mais dans les limites permises par nos choix de design. Concrètement, en réalisant de simples ajustements, il est possible de dégager des espaces pour la lecture, le théâtre, la musique, des ateliers, des projections de films, etc.

La bibliothèque a bien sûr été conçue avant tout pour les enfants (même la poubelle prend la forme d’un joli camion en bois !), mais nous avons également pensé aux adultes. Nous voulions créer un lieu où parents et enfants puissent partager ensemble le plaisir des livres. Les parents jouent un rôle essentiel dans la transmission du goût de la lecture. Il nous semblait donc important de ne pas installer de canapés confortables qui auraient pu les inciter à s’affaler passivement ou à sortir leurs smartphones.

L’espace jeunesse dans la bibliothèque est aussi celui des parents, et c’est formidable de les voir s’approprier tous les coins et recoins du lieu pour lire avec leurs enfants. Pour les grands-parents et les personnes âgées, nous avons également prévu des bancs pour s’asseoir un peu plus confortablement si besoin. Quant aux bibliothécaires, ils disposent d’un bureau classique près de l’entrée, mais ils passent la plupart de leur temps à se déplacer.

« Le parc » : espace d’éveil moteur et de lecture destiné aux petits et à leurs parents. Photo : Sanne Aabjerg Kristiansen / Bibliothèques de Roskilde.

Critère 4 : Des collections classées selon la logique des enfants (et non selon celle des bibliothécaires)

Soyons honnêtes : les systèmes de classement sont, en général, d’excellents outils pour permettre aux bibliothécaires de naviguer dans les collections, mais on ne peut pas en dire autant pour le public. D’après notre expérience, cela devient particulièrement criant lorsque les enfants et leurs familles sont confrontés à notre logique, qui n’est pas forcément la leur.

Nous souhaitions changer cela dans la nouvelle section jeunesse, afin de rendre les collections aussi accessibles que possible. Notre principe de départ était simple : essayer de penser comme un enfant qui cherche un livre ou une inspiration.

Cette approche a donné naissance à un système d’icônes correspondant à des thèmes comme « l’amitié », « chez le docteur », « la vie de tous les jours », « la perte et le deuil », etc. Les enfants peuvent désormais explorer la collection à travers des sujets et des symboles qui leur sont familiers, plutôt qu’à travers des indices abstraits.

Une catégorie consacrée à la perte et au deuil. Crédit : Bibliothèques de Roskilde.

Le résultat : un véritable succès

Dès son ouverture, la nouvelle section jeunesse a rencontré un immense succès. Beaucoup d’enfants et de familles se sont approprié ce nouvel espace, y compris de nombreuses personnes que nous n’avions jamais vues auparavant. Le lieu est à la fois chaleureux et fonctionnel, et il facilite énormément la rencontre avec les livres et les histoires. Nos statistiques de prêt ont littéralement explosé, avec une hausse allant jusqu’à +325 % par rapport à la même période l’année précédente.

Étant donné ce succès, nous nous demandons actuellement si cette expérience positive ne mériterait pas d’être déployée dans le reste de la bibliothèque. Il est possible, par exemple, que certains adultes préfèrent eux aussi un classement thématique plutôt que décimal. Créer un univers plus sensoriel et narratif (plutôt que de se contenter d’aligner des rayonnages de façon purement fonctionnelle) pourrait également contribuer à instaurer un nouveau climat.

Je suis convaincu que ces choix d’aménagement conviendraient sans doute mieux à certains usagers, en particulier ceux qui ne considèrent pas, à l’heure actuelle, qu’une bibliothèque est un lieu fait pour eux… parce qu’un lieu n’est jamais « juste un lieu ».

« Le fjord », un gradin évoquant l’univers marin et fonctionnant à la fois comme une zone de rassemblement, un espace d’heure du conte et un coin de lecture. Crédit : NERD Architects + Sanne Aabjerg Kristiansen / Bibliothèques de Roskilde.

Remarque finale

Cher lecteur,

J’espère que mon histoire saura vous inspirer si vous choisissez de vous pencher vous aussi sur votre bibliothèque en tant que lieu.

Dans un monde dématérialisé, les bibliothèques physiques ne sont pas devenues moins importantes. Au contraire : elles sont devenues encore plus importantes ! Développer les bibliothèque, améliorer ou réinventer leurs espaces, n’est pas une simple dépense publique. C’est un véritable investissement en faveur de la lecture, de la connaissance, des liens humains et du sentiment d’appartenance.

Pour aller plus loin :

- The Library Lab. Le site de Christian.

- Library planet. Le guide contributif des bibliothèques à travers le monde, un site web co-créé par Christian.

- La bibliothèque, un milieu partagé. Un entretien avec Christian, publié par le BBF en 2019 qui approfondit certaines de ses idées.

- La page consacrée au projet sur le site de NERD Architects.

- La section jeunesse, espace d’activité. Un billet précédent du Recueil factice, qui détaille la vision des espaces jeunesse dans les bibliothèques danoises.

Post-scriptum : le classement jeunesse de la bibliothèque de Roskilde

La liste suivante m’a été communiquée par Christian. J’ai introduit 4 rubriques pour plus de lisibilité. Trois choses me frappent dans ce système. 1) La variété des langues représentées, 2) le classement par personnages/séries (auquel les bibliothécaires français sont souvent hostiles car « c’est trop commercial »), 3) certains thèmes atypiques (albums beaux et profonds, la perte et le deuil) ou bien très simples et pourtant rarement identifiés dans les bibliothèques françaises (fin de la tétine et des couches) — NB.

1. Catégories générales

Albums (général)

ABC 123 (abécédaires, nombres)

Cherche et trouve

Comptines et chansons

Contes illustrés

2.Langues

Albums en allemand

Albums en anglais

Albums en arabes

Albums en espagnols

Albums en français

Albums en persan

Albums en somalien

Albums en turcs

3. Auteurs, personnages, séries

Alfons Åberg

Astrid Lindgren

Georges, le petit curieux

Lasse Leif

Les Moomins

Les Nomerne

Lili

Mimbo Jimbo

Peppa Pig

Pettson et Findus

Rasmus Klump

Le père de Sally

Vitello

4. Thèmes

Albums beaux et profonds

Amis

Animaux

Chez le médecin

Circulation et transport

Climat et environnement

Contemplatif

Crèche et école

Dinosaures

Drôles et fous

Émotions

Fin de la tétine et des couches

Grands classiques

Héros et méchants

Historiques

Horreur et monstres

Je suis moi

Langage et jeu

Le corps

La perte et le deuil

Le travail

Les choses difficiles

L’espace

Magie

Moi et ma famille

Nature

Royauté

Science

Sorcières et trolls

Vie quotidienne