Les bibliothèques ouvertes : un point aveugle en France

Le livre de Johannsen fournit un panorama très complet au sujet des open libraries, en adoptant un angle principalement axé sur les pays nordiques, qui font figure de pionniers. Malgré sa date de publication un peu ancienne (2017), l’un de ses points forts, lorsqu’on le lit avec un regard français, est de combler un vide.

En effet, si vous souhaitez vous renseigner sur les open libraries, il n’y a quasiment rien à se mettre sous la dent en français : pas d’article dans le BBF, pas de mémoire d’étudiant, et aucune mention dans les boîtes à outils de l’Enssib. En cherchant bien, on trouve principalement un article dans la revue Bibliothèque(s), une vidéo et deux retours d’expérience (un français et un belge) sur le site de la Bpi… et c’est à peu près tout.

Le rapport Orsenna de 2018, qui avait pourtant mis sur le devant de la scène la question des horaires d’ouverture, n’en dit pas un mot. C’est une vraie lacune, car ce document souligne le retard français en matière d’horaires, mais sans préciser que le différentiel (parfois colossal) avec d’autres pays européens est souvent dû au développement des open libraries.

Le principe de l’open library est si mal documenté, qu’il n’y a même pas de terme reconnu en français pour désigner ce service. L’habitude qui commence à être prise consiste à parler simplement d’Open+, y compris dans la communication avec le public. Même si la technologie développée par Bibliotheca fait référence, il me semble préférable de distinguer le nom du service et le nom de la solution technique qui le porte.

Par ailleurs, certaines expériences françaises menées avec Open+ ne coïncident pas avec la définition la plus stricte de l’open library (par exemple, si du personnel de surveillance demeure présent). On ne peut donc pas considérer que les deux sont synonymes.

Dans la suite de ce texte, j’ai choisi d’employer le terme bibliothèque ouverte (malgré les ambiguïtés que cela peut générer occasionnellement), ce qui est une traduction exacte de l’anglais (et du danois åbent bibliotek).

Qu’est ce qu’une « bibliothèque ouverte » ?

La définition de la bibliothèque ouverte par Johannsen est simple : c’est un service permettant aux usagers d’avoir accès en autonomie aux espaces et aux ressources d’une bibliothèque, sans la présence du personnel, avec l’objectif d’étendre considérablement les horaires.

Cet accès autonome s’appuie généralement sur des dispositifs techniques tels qu’un contrôle d’accès par carte ou par code, une vidéosurveillance, un système de sono pour diffuser des messages, un allumage automatique (de l’éclairage, des automates, des PC…) + parfois d’autres composantes plus anecdotiques (par exemple : une ambiance ou un fond musical personnalisés en fonction du profil des usagers présents). Ce système existe à la fois en BU et dans l’équivalent de nos BM. Johannsen se limite au second cas de figure, et j’en ferai de même.

Il y a un premier point important à souligner dans cette définition : il n’est pas impossible que du personnel (n’exerçant pas de fonction d’accueil) soit présent et visible lors d’une plage en bibliothèque ouverte, mais ce n’est pas typique. En fait, Johannsen s’efforce, dès qu’il le peut, de marginaliser cette option. Au sujet d’une bibliothèque de Cologne qui ouvre en présence d’un agent de sécurité, il indique par exemple que « pour cette raison, ce cas ne correspond pas au vrai modèle de la bibliothèque ouverte, où il n’y a pas de personnel. » (p. 59)

Il y a une double motivation derrière ce rejet :

- D’abord, « seule une solution véritablement sans personnel permet des horaires vraiment étendus, de l’ordre de 60 à 80h/semaine » (p.6).

- L’autre raison est stratégique : les Danois tiennent absolument à aborder la bibliothèque ouverte comme un service en soi, complémentaire des heures avec personnel, et en aucun cas comme un service dégradé. Or, si l’on adopte un regard critique, on peut considérer que le choix fait à Cologne correspond en fait à une ouverture filtrée, sans personnel qualifié.

Toujours dans le même ordre d’idée visant à distinguer bibliothèque ouverte et service dégradé, Johannsen souligne que les bibliothèques sans personnel 100% du temps sont rares et elles aussi atypiques. Au Danemark, la répartition moyenne est plutôt 20 % d’heures avec personnel / 80 % sans.

En 2016, 1,7 % seulement des bibliothèques ouvertes étaient totalement dénuées de personnel et ce modèle n’était pas jugé légitime par les associations et les syndicats professionnels. Dans certaines expériences de ce type, comme à Ikaste-Brande dans le Jutland, on a constaté une forte baisse des emprunts, ce qui est l’inverse du but recherché.

Ouvrir 100% du temps sans personnel ne semble clairement pas une bonne idée. C’est pour cette raison que le terme « bibliothèque ouverte » est préconisé au Danemark (et « bibliothèque plus ouverte » en Norvège, en Suède et en Finlande) plutôt que « bibliothèque sans personnel« .

Au fait : peut-on ouvrir un ERP (établissement recevant du public) sans personnel, en France ?

À ce stade, vous vous demandez sans doute s’il est légalement possible d’ouvrir un ERP sans personnel ? La réponse courte est : oui, sous conditions, et sous réserve d’un avis favorable de la commission de sécurité. D’ailleurs, de nombreuses salles de sport sont désormais ouvertes 24h/24 (vidéo ci-dessous).

Si vous voulez une réponse plus précise et adaptée aux bibliothèques (ERP de type S), il faut distinguer les catégories d’établissement. En effet, un service de sécurité incendie doit être assuré par…

- …des agents spécialisés SSIAP (« service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes »), présents sur site (mais pas forcément visibles du public) pour les établissements de 1ʳᵉ catégorie (jauge supérieure à 1500 personnes).

- …des membres du personnel formés, présents sur site (mais pas forcément visibles du public) pour les établissements de 2ᵉ catégorie (jauge comprise entre 701 et 1500 personnes).

- …des « personnes désignées » pour les établissements de 3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ catégorie (jauge maximale de 700 personnes). Dans ce cas, on peut envisager une surveillance à distance (toujours sous réserve de validation par la commission de sécurité). La mission du service de sécurité comporte des rondes obligatoires. Elles peuvent être confiées à la police municipale ou à tout autre « personne désignée ». Une ronde est en principe physique, mais les textes n’interdisent pas explicitement des levées de doute en vidéo. La commission de sécurité est là encore l’interlocutrice clé pour préciser ce type d’interprétation.

Il y a donc plusieurs façons légales de mettre en place une solution sans personnel présent ou visible. L’absence totale de personnel sur site est possible uniquement dans les lieux accueillant moins de 700 personnes. En France, d’après les informations que j’ai glanées, ce choix semble effectif uniquement dans les bibliothèques de Val Parisis et il est « envisagé » à Saint Genis Laval.

Source : articles MS45, MS46 et S18 de la réglementation.

L’accès autonome n’est pas l’apanage des bibliothèques : ici l’exemple des salles Basic Fit ouvertes 24h/24 (vidéo de présentation en anglais mais diffusée sur le site français).

Un succès fulgurant… et une singularité nordique ?

Si j’ai beaucoup parlé du Danemark jusqu’à présent, c’est parce que la première bibliothèque ouverte y est apparue, dans la petite ville de Gjern, en 1995. D’autres expériences ont eu lieu auparavant en Asie, mais il s’agissait surtout de vitrines technologiques implémentées à petite échelle. C’est le Danemark qui a, le premier, élaboré un modèle de service constitutif d’une véritable politique publique.

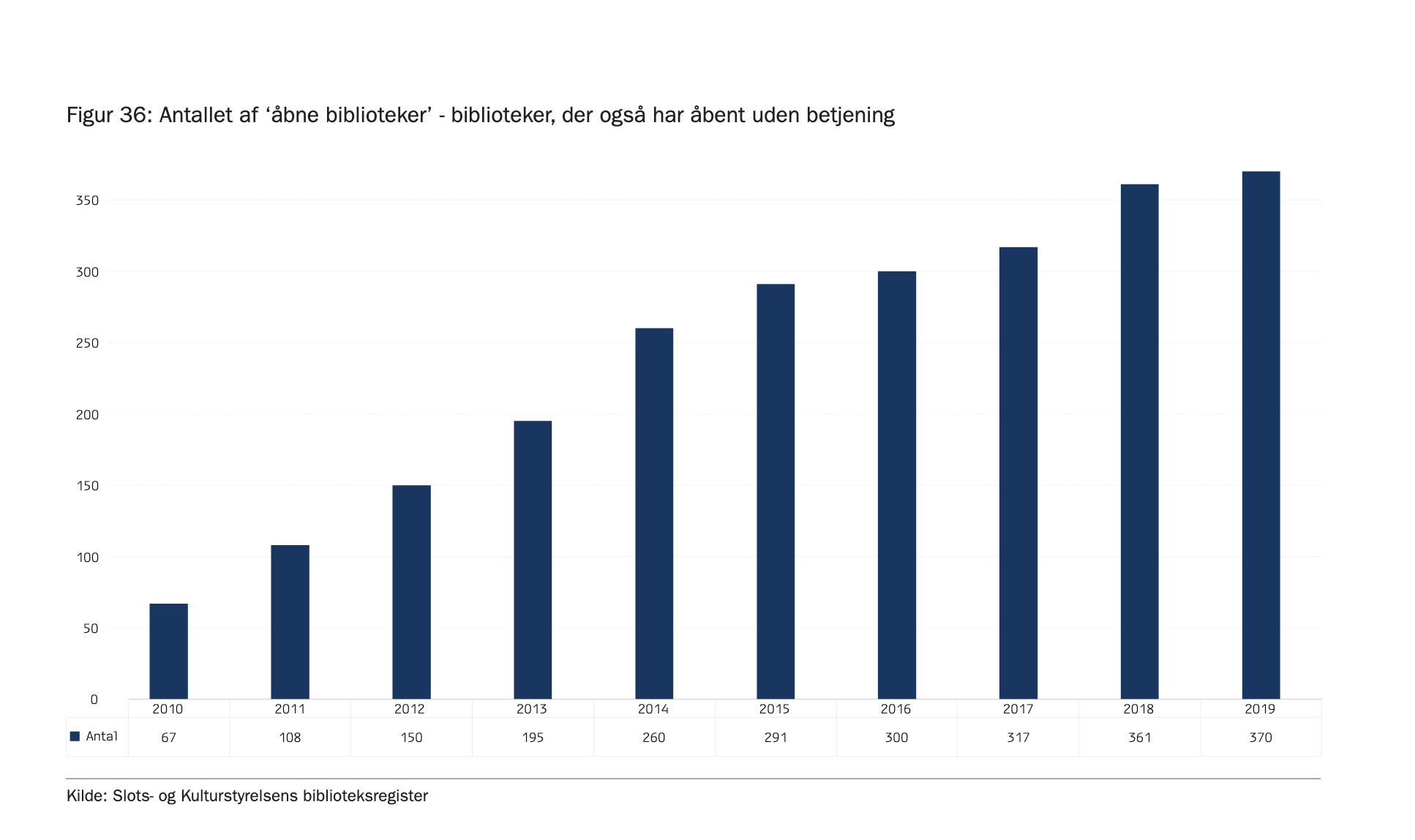

Dans les années 2000, le concept séduit au niveau national et il va connaitre une croissance exponentielle. Le Danemark est passé de 10 bibliothèques ouvertes en 2009 à 67 l’année suivante, jusqu’à atteindre le nombre de 370 en 2019, soit 75 % du réseau national (schéma ci-dessous).

Cette innovation s’est ensuite diffusée dans les autres pays nordiques : en Suède, en Norvège, en Finlande, puis au-delà (dans une bien moindre mesure), au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Irlande (voir le tableau ci-dessous, avec les chiffres les plus récents que j’ai trouvés en ligne).

Les bibliothèques ouvertes dans différents pays européens

Nombre de bibliothèques ouvertes + pourcentage du réseau de lecture publique national qu’elles représentent :

Finlande : 400 en 2023 (73%). Source.

Suède : 604 en 2024 (57%). Source

Norvège : 314 en 2024 (49%). Source.

Irlande : 55 en 2024 (16%). Source.

Royaume-Uni : « au moins 189 » en 2025 (4,7%). Source.

Pays-Bas : 41 en 2024 (3%). Source.

Étant donné la répartition géographique très spécifique du service, on peut naturellement se demander s’il ne constitue pas une singularité nordique.

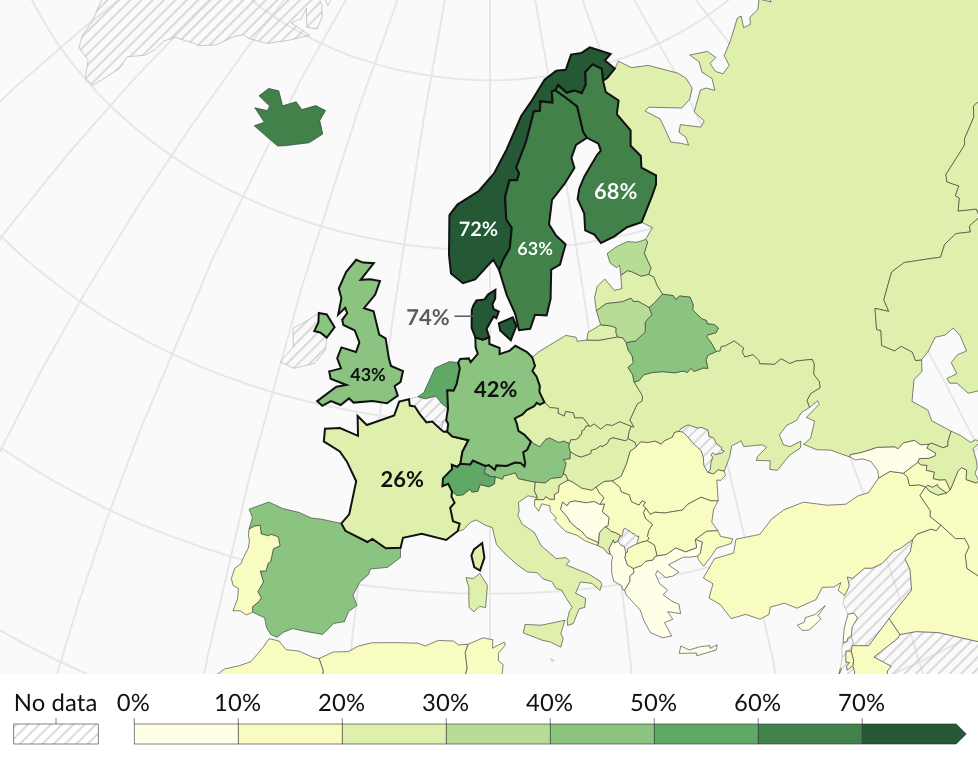

Johannsen note que sa diffusion coïncide en fait très exactement avec le niveau de confiance en autrui issu du World Values Survey, une enquête globale portant sur les valeurs des différentes sociétés. En 2022, à la question « Peut-on faire confiance à la plupart des gens ?« , 63% des Suédois répondaient oui, 68% des Finlandais, 72% des Norvégiens, 74% des Danois… Alors que les Français étaient seulement 26% (carte ci-dessous).

Face à ce constat, un réflexe naturel est de se dire « ce n’est pas dans notre culture latine, ça ne marcherait pas« . La lecture de Johannsen remet les pendules à l’heure. À travers les nombreux retours d’expérience qu’il documente, on peut voir qu‘un indice de confiance élevé est clairement une condition favorisant l’émergence et l’acceptabilité du service, mais en ce qui concerne les conditions concrètes de mise en œuvre, il y a, au nord de l’Europe autant qu’au sud, de la criminalité, des incivilités, des vols, des quartiers chauds ou tout simplement des adolescents turbulents.

Johannsen explique très bien comment, même au Danemark, beaucoup de professionnels partaient perdants, en se disant qu’il allait forcément y avoir de la casse et des abus… Et pourtant, tout s’est très bien passé. Même constat dans des pays situés en dehors de l’aire scandinave, comme le Royaume-Uni ou l’Irlande (où le service est cependant bien moins développé).

L’indice de confiance dans différents pays européens, correspondant au nombre de personnes répondant « oui » à la question « On peut avoir confiance dans la plupart des gens. » (source)

L’Allemagne (qui dispose d’un indice de confiance de 42%) est une bonne démonstration de la transposabilité des bibliothèques ouvertes dans des sociétés où l’indice de confiance est moins élevé qu’en Scandinavie. À l’époque du livre (2017), on dénombrait une seule bibliothèque ouverte. Johannsen se faisait alors l’écho de réticences très fortes liées à la crainte des vols et il étaient pessimiste quant au développement possible du service. 7 ans plus tard, en 2024, les faits l’ont démenti : 50 réseaux ont franchi le pas, et presque autant ont un projet de bibliothèque ouverte (source).

Même en face de cet exemple, on peut demeurer sceptique et se dire : « OK, mais nous ne sommes pas l’Allemagne non plus ! » Pour être convaincu que le service serait viable et même utile en France, il est utile de se pencher sur les 3 craintes les plus répandues :

1) la crainte des suppressions de poste,

2) la crainte du vandalisme,

3) la crainte d’une dégradation de la qualité d’accueil.

Les bibliothèques ouvertes sont-elles des chevaux de Troie pour des réductions de poste ?

Première inquiétude : les bibliothèques ouvertes s’inscrivent-elles dans une stratégie de réduction des coûts, voire de réduction du personnel ?

Pour être tout à fait honnête : oui, ce contexte est souvent présent, mais sans constituer la motivation unique ou principale. Au Danemark, une motivation forte du service était en fait de répondre au problème posé par les établissements de petite taille, peu ouverts, généralement en milieu rural, et dont la fermeture était effectivement sur la table.

Pour Johanssen, plutôt que de se réduire à une pure question d’économie, le déploiement des bibliothèques ouvertes s’inscrit plus souvent dans un contexte plus large d’arbitrage et de priorisation : par exemple, vaut-il mieux une bibliothèque moins ouverte, peu fréquentée, avec une présence humaine 100% du temps, ou plus ouverte, plus fréquentée, mais avec moins de présence humaine ? Ou bien, dilemme plus radical : vaut-il mieux fermer définitivement un établissement faute de personnel suffisant pour le faire vivre correctement ou repenser les conditions d’accès en mettant en place une bibliothèque ouverte ?

Lorsqu’on sonde le public, il exprime toujours une forte désapprobation si le service est associé à une baisse de personnel. Du côté des professionnels, les oppositions les plus vives (tracts, publications professionnelles hostiles ou même vidéos comme celle que je partage plus bas) se sont manifestées dans les pays anglophones où les baisses de moyens abruptes constituaient déjà un arrière-plan anxiogène.

Adopter la bibliothèque ouverte en pensant uniquement faire des économies de personnel n’est donc clairement pas une démarche saine ou souhaitable, même s’il s’agit clairement d’un puissant levier d’optimisation des RH.

Les bibliothèques ouvertes génèrent-elles des incivilités ?

Le deuxième sujet brûlant est la question des incivilités. Là aussi, les retours de Johannsen sont à la fois nuancés et rassurants… Une enquête menée au Danemark en 2013 indiquait que les bibliothèques ouvertes étaient confrontées à zéro problème de dégradation dans 80% des cas, et à zéro problème de vol dans 75% des cas.

Les incidents, lorsqu’ils existent, demeurent généralement anecdotiques et ils sont résolus via des solutions simples, comme le choix des horaires, la signature d’une charte d’utilisation, des messages de rappel adressés à tous les adhérents, des partenariats avec les services sociaux ou la police, ou des restrictions d’accès par âge (par exemple, pour les mineurs non accompagnés).

Le recours à la vidéosurveillance ne semble pas avoir d’impact notable : en Suède, où son usage est strictement encadré, elle n’est pas utilisée, et on ne décompte pas plus d’incidents qu’ailleurs.

Les incidents ne sont pas totalement inexistants bien sûr : Johannsen relate des exemples de vols ou de prise de possession du lieu par des personnes sans domicile ou par des groupes de jeunes. Mais étant donné leur faible nombre, il est difficile d’identifier des causes précises.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’environnement immédiat ne semble pas décisif : certains incidents ont eu lieu dans des quartiers chauds de Copenhague mais pas dans d’autres, dans de grandes villes mais aussi dans des petits villages. En bref : ils ressemblent plus à des coups du sort qu’à des fatalités prévisibles ou générées par la bibliothèque ouverte elle-même. Évidemment, s’il y a un point de deal juste en face de votre établissement, proposer une bibliothèque ouverte n’est probablement pas la première priorité.

Une vidéo anti-bibliothèque ouverte, originaire du Royaume-Uni. Dans certains discours de ce type, le bibliothécaire est présenté comme le seul rempart empêchant les usagers de sombrer dans la barbarie. Cette vision n’est absolument pas corroborée par les faits. Johannsen relate que ces craintes, fréquentes avant la mise en place du service, se dissipent toujours après coup. Certains professionnels semblent même avoir eu une révélation, en se rendant compte que, malgré leur discours affiché, ils percevaient inconsciemment le public comme une source de nuisances à contrôler plutôt que comme des acteurs responsables.

Territoires pertinents et publics cibles

Dans les faits, les premières bibliothèques équipées au Danemark étaient situées en milieu rural avant d’essaimer au-delà. Pour Johannsen, cette dynamique n’est pas liée au caractère supposément plus paisible de la campagne, mais plutôt au fait que l’on va trouver, dans ce type de territoire, davantage de salariés faisant la navette matin et soir et parvenant difficilement à profiter de leur bibliothèque aux horaires classiques.

Au-delà de ce profil, peut-on définir un portrait robot de l’utilisateur type ? D’après les données (limitées) recueillies via les systèmes de contrôle d’accès, il est souvent plus masculin et davantage d’origine étrangère que le public présent aux heures classiques. Les différentes hypothèses expliquant cette tendance (comme l’idée que le service serait anxiogène pour les femmes) sont peu convaincantes, ou, en tout cas, basées sur aucune donnée objective. L’interprétation la plus raisonnable est simplement que le service permet de toucher un public plus divers, donc un peu plus large et diversifié que le public classique, tout en plaisant beaucoup aux « super-utilisateurs » qui ont un usage passionné de la bibliothèque.

Rien n’indique que les amateurs de bibliothèque ouverte chercheraient à éviter le personnel ou plus largement les contacts humains. Bref : le service ne semble pas associé à un type d’individu en tant que tel : il séduit surtout les personnes (très diverses) qui ne sont pas disponibles, pour une raison X ou Y, aux horaires classiques.

Les plages les plus populaires n’ont d’ailleurs rien de rocambolesque. À Vantaa en Finlande, le créneau le plus couru est le dimanche entre midi et 13h. Les étudiants sont les seuls à aimer venir après minuit pour travailler. Il s’agit d’un public spécifique et la plupart des bibliothèques ont adopté un rythme d’ouverture 7j/7 mais seulement 14h par jour et pas 24h/24.

En ce qui concerne les usages sur place, le public vient principalement pour travailler, lire sur place, séjourner et profiter du lieu. D’ailleurs, la mise en place d’une bibliothèque ouverte n’est pas toujours associée à une augmentation forte des prêts alors que la fréquentation est typiquement en hausse de 23%.

Les bibliothèques ouvertes sacrifient-elles le contact humain et la médiation ?

Venons-en à notre troisième et dernière inquiétude : les bibliothèques ouvertes constituent-elles une perte de contact humain et une baisse de qualité de la médiation ? Les arguments de Johannsen, qui répond « non » aux deux questions, correspondent exactement à ceux que je détaille dans mon précédent billet consacré à la vision de l’hospitalité dans les bibliothèques nordiques.

En premier lieu, si l’on applique bien la philosophie de la bibliothèque ouverte (un service « en plus » et pas « à la place de…« ), une porte ouverte ne peut évidemment pas être considérée comme moins accueillante qu’une porte fermée.

Mais même considérées en soi, les plages sans personnel ne reviennent pas à nier la dimension de sociabilité des bibliothèques : elles mettent plutôt l’accent sur les contacts de faible intensité qui consistent à côtoyer paisiblement des inconnus, par opposition avec les contacts plus intenses (ou imposés) qui peuvent avoir lieu avec des amis, des proches ou des professionnels en position de médiation. Ces contacts humains, même s’ils ne sont pas orchestrés par des bibliothécaires, n’en sont pas moins riches et réels.

En ce qui concerne la médiation, en particulier les conseils de lecture, Johannsen souligne qu’elle ne disparait pas lors des plages sans personnel mais qu’elle change de forme : elle va être mise en œuvre à travers des techniques de merchandising (tables de présentation, mise en avant des retours, facing, classement simplifié, zonage thématique…) plutôt que via des recommandations humaines.

Pour lui, ce retrait des bibliothécaires correspond à une tendance déjà à l’œuvre depuis longtemps, indépendamment des bibliothèques ouvertes, et qui s’inscrit dans un long processus d’autonomisation du public ayant débuté avec l’apparition du libre accès, puis plus tard avec la mise en place du prêt automatisé.

Mobilier de valorisation dans la bibliothèque centrale de Copenhague. Crédit photo : GRID interior system.

Johannsen souligne que les débats sur les bibliothèques ouvertes répètent bien souvent les polémiques plus anciennes qu’avait suscité le libre accès (liées à la crainte des vols, à la disparition du bibliothécaire, au désherbage imposé pour rendre les collections plus commodes à explorer).

Il laisse entendre que les réticences les plus fortes proviennent de cultures professionnelles accoutumées depuis moins longtemps ou moins fondamentalement convaincues par la philosophie du libre accès :

Au Danemark, le libre accès s’est imposé vers 1909 […] En revanche, dans des pays tels que l’Allemagne [où l’idée de bibliothèque ouverte convainc moins] ou ailleurs en Europe centrale, l’accès indirect est resté la norme jusqu’après la Seconde Guerre mondiale […] Les bibliothécaires, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Scandinavie, étaient les premiers partisans du libre accès. Cette tendance se répète, plus d’un siècle après, vis-à-vis des bibliothèques ouvertes. (p.46)

Selon moi, c’est ici que se situe la vraie résistance culturelle présente en France. Le véritable obstacle qui a jusqu’à présent retardé le développement des bibliothèques ouvertes ne réside pas tant dans le niveau de confiance plus ou moins élevé présent dans notre société. Il découle surtout de l’image que les professionnels ont d’eux-mêmes et de la relation que les professionnels entretiennent (ou imaginent entretenir) avec le public. En France en effet, les professionnels pensent souvent que les usagers doivent impérativement être accueillis, guidés, accompagnés, encadrés, plutôt que de les considérer par principe comme autonomes. Pour une mise en perspective historique de cette posture, je vous renvoie à nouveau vers ce billet.

L’aménagement intérieur : une condition inattendue du succès

Parmi les autres observations de Johannsen que j’ai trouvées très instructives et que je n’avais jamais croisées ailleurs, il y a l’accent mis sur l’aménagement intérieur :

Dans une bibliothèque avec du personnel, un aménagement intérieur raté ou un peu désordonné peut être compensé par un personnel accueillant et attentif. Dans une bibliothèque ouverte, la perception des espaces physiques par le public, et le sentiment de sécurité qu’ils dégagent, sont de la plus haute importance (p. 150).

L’espace joue un rôle clé dans une bibliothèque ouverte pour au moins trois raisons :

- L’aménagement intérieur permet d’augmenter la sécurité ou le sentiment de sécurité. On va retrouver ici les principes de « prévention situationnelle » que je détaillais ici. Pour permettre aux gens de sentir bien en l’absence de professionnels, et ne pas ouvrir la porte aux incivilités, il faut principalement créer des environnements propres, bien éclairés, avec du mobilier bas, des perspectives dégagées, sans labyrinthe de rayonnages ou recoins obscurs.

- L’aménagement intérieur permet de favoriser l’autonomie du public. Des dispositifs physiques et sensibles (plutôt qu’une signalétique bavarde) facilitent l’utilisation du lieu sans assistance humaine : intégration des automates, des retours et des réservations dans du mobilier sur mesure ergonomique, zonage thématique des collections, identification des différents espaces à l’aide de couleurs ou d’éléments de décoration, circulations clairement identifiées, etc.

- L’aménagement intérieur, enfin, permet de rendre l’espace inspirant et de faire de la « médiation sans médiateur. » Cette approche de l’espace correspond aux techniques de merchandising que j’ai abondamment documentées sur ce blog et dans un livre publié par les éditions Klog.

Créer des espaces où l’on se sent protégé, autonome, et où notre curiosité est stimulée est évidemment une bonne chose, que l’on propose un service de bibliothèque ouverte ou pas. Les scandinaves (et particulièrement les danois ) sont réputés pour leur excellence en matière d’aménagement de bibliothèques, ceci de longue date mais de façon encore plus spectaculaire depuis une vingtaine d’année.

La lecture de Johannsen m’a permis de comprendre que le développement des bibliothèques ouvertes a indéniablement contribué à faire monter en gamme la qualité des espaces et de l’expérience utilisateur dans les pays scandinaves.

La bibliothèque d’Åbenrå : un exemple typique d’aménagement à la danoise, avec des espaces aérés et lisibles, du mobilier bas, des collections mises en avant, des vues sur l’extérieur, une variété d’assises pour profiter du lieu, des points de médiation léger… Crédit photo : CC by-sa A. Jacquet. Plus d’images ici.

La bibliothèque ouverte : une réponse à la sous-utilisation des bibliothèques françaises ?…

Si l’on ne devait retenir qu’une seule conclusion du livre de Johannsen, ce serait probablement la suivante : les bibliothèques ouvertes ne sont ni un gadget technologique, ni un projet austéritaire maquillé, ni une porte ouverte sur le chaos. Elles ne sacrifient pas nos valeurs les plus profondes : elles les prolongent en nous permettant de toucher, d’une autre manière, un public bien plus large.

Ce type de service est l’aboutissement logique d’une idée née en même temps que les bibliothèques publiques : l’idée que les usagers doivent pouvoir accéder de façon autonome aux contenus qu’on leur propose. En France, où nous avons une culture du contrôle puissamment ancrée, le principe de la bibliothèque ouverte nécessite un vrai travail sur nous-mêmes, mais cela peut être payant.

En effet, ce dispositif a permis aux pays nordiques de répondre en partie au défi posé par les petites bibliothèques peu ouvertes et peu fréquentées, un problème qui se pose de façon particulièrement vive en France. Avec plus de 16000 bibliothèques (soit 1 pour 4000 habitants), la France a l’un des réseaux les plus denses au monde. Depuis 1990, le nombre de bibliothèques a été multiplié par 2 !

On pourrait penser que ce maillage étroit est positif. Mais dans les faits, 30% des bibliothèques font moins de 100m2. Dans les communes de moins de 2000 habitants, elles ouvrent généralement moins de 10 heures par semaine. Face à des lieux peu ouverts, avec des offres limitées, des surfaces minuscules, animés par des agents débordés, la plupart des gens risquent de se dire : « ce n’est pas pour moi. » Et c’est bien ce que traduisent les chiffres : avec seulement 10% d’inscrits au niveau national en 2025, nous sommes très loin des performances scandinaves.

Dans les pays nordiques, la tendance a été exactement inverse par rapport à la France : le Danemark est ainsi passé depuis les années 80 de 1000 bibliothèques à 500 (1 pour 12000 habitants). Depuis 30 ans, la Suède a fermé 30% de ses bibliothèques, la Finlande 38%, la Norvège 46%. Mais, comme on l’a vu grâce au livre de Johannsen, il n’y a pas eu que des fermetures : les lieux les plus petits ont été réaménagés, repensés, et équipés pour fonctionner en bibliothèque ouverte. Par ailleurs, beaucoup de micro-lieux ont été intégrés dans des équipements multifonction (au Danemark, le nombre de ces « points de service » a doublé entre 2009 et 2019).

Bref, la stratégie nordique a été : moins de bibliothèques, plus grandes, mieux équipées, dans des lieux mutualisés si besoin, et surtout… très ouvertes. Cette philosophie a été payante : en 2024, le taux d’inscrits actifs s’élevait à 18% en Norvège, 24% en Suède, 27% au Danemark, 32% en Finlande.

La rationalisation de notre réseau à l’échelle nationale est un sujet explosif, difficile à ouvrir pour des raisons à la fois idéologiques et institutionnelles : d’une part la fermeture d’un service public est un sujet tabou qui suscite toujours beaucoup de remous, d’autre part, la décentralisation donne peu de prises à l’État pour impulser une vraie politique nationale.

Mais il nous reste la piste de la bibliothèque ouverte… à condition bien sûr de ne pas en faire un simple gadget technologique et de pas oublier ses corollaires (encadré suivant).

Les corollaires de la bibliothèque ouverte

Au-delà du dispositif technique, le service fait vraiment sens lorsqu’il y a en parallèle :

- Une véritable culture de la confiance qui est instaurée vis-à-vis du public (plutôt qu’une culture du contrôle),

- Des temps d’accueil humain qui perdurent et qui, idéalement, représentent au minimum 20% du temps d’ouverture total,

- Un accueil 100% sans personnel visible le reste du temps (à préférer à la présence de personnel non qualifié ou visible mais « non disponible » qui peut être perçue comme un service dégradé),

- Des horaires extrêmement étendus, de l’ordre de 60 à 80h par semaine, identiques chaque jour de la semaine (et pas un simple saupoudrage des plages sans personnel),

- Des espaces repensés en mettant au premier plan la simplicité, le confort et la visibilité, pour favoriser l’autonomie, les contacts de basse intensité, le séjour sur place, dans un cadre rassurant et sécurisé,

- Des collections moins volumineuses (afin de dégager l’espace) mais mieux zonées, mieux classées et mieux valorisées pour « faire de la médiation sans médiateur. »

Comme l’illustre l’encadré précédent, en tirant le fil de la bibliothèque ouverte, c’est toute une vision, toute une stratégie de modernisation de nos bibliothèques qui se déroule.

C’est pour cette raison que je tenais à braquer les projecteurs sur ce service, que je proposerais maintenant systématiquement à mes clients, lorsque le contexte et le territoire s’y prêteront, comme le prolongement naturel d’un projet de réaménagement.

Tout d’abord un grand merci pour ce travail de synthèse, clair et accessible. Simplement deux remarques :

– « 370 bibliothèques ouvertes au Danemark soit 87% du réseau national » : pourquoi ce chiffre alors qu’il y a environ 800 bibliothèques publiques au Danemark ?

– « vaut-il mieux une bibliothèque moins ouverte, peu fréquentée […] ou plus ouverte, plus fréquentée […] ? »

Seul paragraphe où je ne vous suis pas, car vous faites 2 fois dans le « faux dilemme ». En gros, vous ne proposez pas de 3ème voie, et on est obligé de choisir parmi les choix que vous nous vous proposez.

Après avoir lu votre article, je pense que les bibliothèques ouvertes sont évidemment une marche en avant dans l’accès au lieu, aux savoirs, mais qu’entre les mains de certains gestionnaires, il s’agira effectivement d’un bon moyen de « rationaliser le coût du personnel ». En revanche, si c’est un service en + et non à la place, il n’y a en effet que du positif à le proposer, d’autant + si cela nous permet de réinterroger nos espaces et notre aménagement intérieur pour les rendre encre plus accueillants.

Bonjour Olivier,

Réponse tardive car votre commentaire m’était passé sous les yeux.

1. En effet, il y a une petite coquille que je vais corriger. D’après le rapport cité, il y avait en 2019, 370 bibliothèques ouvertes sur 425 existantes, soit 75% à l’époque, et ce chiffre est aujourd’hui de 87%.

J’ai vérifié le nombre de bibliothèques sur le site de l’institut danois des statistiques, on compte aujourd’hui 415 bibliothèques centrales + annexes. Votre chiffre recense probablement d’autres établissements : bibliothèques scolaires, spécialisées, universitaires, etc… (le total toutes catégories confondues recensé par Statistics Denmark est cependant bien en dessous de 800 : 516)

2. En effet, une 3e voie serait de recruter davantage mais mon texte est une paraphrase du livre danois et le contexte politique/économique, que je n’ai sans doute pas assez souligné, est celui d’une réduction des coûts suite à un grand plan du fusion des collectivités publiques dans les années 2000.

Merci pour votre lecture attentive en tout cas !

Merci d’avoir pris le temps de répondre, je comprends mieux dorénavant !

Olivier

Salut, je trouve l’article très intéressant. J’ai découvert ce concept car à Anvers (Ville Belge mais en Flandre) plusieurs bibliohèques (trois sur les 18 de la ville) ont ce système (onbemande bib https://antwerpen.bibliotheek.be/onbemande-bib) qui pour les habitants avec la carte A+ (carte pour avoir des promos sur les activités culturelles etc..) est gratuit. Je ne savais pas qu’il y avait Bruxelles et Liège, ainsi que aux Pays-bas. Cette article meriterait d’être plus partagé. une dame avait aussi fait un article similaire en néerlandais (https://nabillaaitdaoud.be/2022/03/16/welkom-in-de-onbemande-bib/#:~:text=In%20Antwerpen,hun%20materialen%20tijdig%20terugbrengen%20ook.)

Merci de l’article.

Merci pour ces précisions Damien !