Le retard français et le modèle médiathèque

Si l’on compare nos bibliothèques à celles d’Europe du nord, on peut indéniablement parler de retard français en matière d’aménagement intérieur. Cela ne veut pas dire que l’on manque en France de projets architecturaux ambitieux ou visuellement réussis mais, tout simplement, que l’on continue de penser les espaces comme il y a 15 ou 20 ans.

Il y a quelques exceptions remarquables bien sûr, mais la majorité des bibliothèques françaises suivent toujours un même schéma classique : deux grandes sections adultes et jeunesse, elles-mêmes réparties en romans et documentaires. Autour de ces zones phares (comportant principalement des rangements), des espaces satellites plus spécialisés : « accueil », « presse », « multimédia » ou même « ados ». Dans les interstices : des zones d’assises (salons de lecture, places de travail…).

En bref, aménager une bibliothèque se résume la plupart du temps à définir des « boîtes » puis à leur assigner des segments de collection ou des catégories de public. Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre a tendance à être mis « à part » ou à passer au second plan : les usages non documentaires, les expériences, les ambiances, les postures, etc. Chaque zone étant définie par une fonction précise, la polyvalence, la porosité, les croisements (de publics ou d’usages) sont presque toujours des points d’insatisfaction.

Cette philosophie correspond à ce que j’appelle le modèle médiathèque. Ce modèle, élaboré à la fin des années 70 et perfectionné dans les années 80-90, rencontre aujourd’hui de nombreuses limites, dont l’encadré suivant fournit un aperçu.

Quelques écueils du « modèle médiathèque »

- Les bibliothécaires sont positionnés sur une « zone d’accueil », derrière un mobilier massif, juste après l’entrée plutôt que là où on aurait besoin d’eux. L’entrée est réduite à une fonction transactionnelle et elle n’est pas accueillante, comme tous les espaces « interfaces » (halls, sas, paliers).

- Les collections occupent une place envahissante. Elles sont présentées sur des rayonnages denses, disposés en épis linéaires qui incitent peu à l’exploration et occultent l’espace.

- Des usages simples, comme séjourner sur place ou discuter entre amis, sont marginalisés car ils n’entrent pas dans la logique collections/tranches d’âge.

- Il y a peu de synergies entre les différents espaces et les différentes offres. Le public emprunteur passe à côté des évènements cachés dans la salle d’animation. Les parents de jeunes enfants, captifs de la section jeunesse, ne peuvent pas utiliser les espaces adultes.

- Le public ne se comporte pas comme prévu et il y a de multiples conflits d’usage. Les chauffeuses de l’espace presse attirent un public bavard alors que les lecteurs veulent lire tranquillement le journal. La salle de travail silencieux est utilisée par des groupes bruyants. L’espace enfants est accaparé par des adolescents. L’espace numérique est source de disputes entre les utilisateurs des ordinateurs bureautiques et ceux qui jouent sur des consoles.

- La polyvalence et la modularité se résument à mettre des rayonnages sur roulettes et à minimiser autant que possible le travail sur l’ambiance pour permettre des changements. Au final, les rayonnages ne bougent jamais car ils sont trop volumineux et le lieu est dénué de personnalité.

- Les défauts du lieu sont corrigés par de nombreuses affiches qui polluent visuellement l’espace.

- On pourrait étendre encore longuement cette liste… En bref : la logique des « boîtes » est partout défaillante.

Une alternative au modèle médiathèque : l’exemple norvégien

Beaucoup de bibliothécaires d’Europe du nord (j’entends par là à la fois les scandinaves et les néerlandais) ont trouvé des réponses aux problèmes esquissés dans cet encadré en changeant de paradigme. Ils ont opté pour le modèle du tiers-lieu, par opposition avec le modèle médiathèque.

Prenons l’exemple de la Norvège (le choix de ce pays en particulier s’éclairera par la suite). Je vous propose d’examiner 5 caractéristiques architecturales ou spatiales des bibliothèques d’Oslo qui les distinguent des bibliothèques françaises.

1. Des bâtiments modestes mais des ambiances fortes

Dès les abords extérieurs, on constate que les bâtiments sont sans prétention et se fondent dans le décor. Dans le quartier Tøyen, l’enseigne « bibliothèque » est identique à celle du bar ou du pharmacien du coin. Plusieurs établissements sont situés dans des centres commerciaux ou des lieux réunissant d’autres services sociaux ou culturels.

Les bibliothèques d’Oslo sont des lieux qui se fondent dans le décor. Elles sont souvent situées à l’intérieur de galeries commerciales.

A l’intérieur, le mobilier a lui aussi tendance à être sans prétention et on trouve beaucoup moins de mobilier « design » qu’en France. Cela ne veut pas dire que les lieux n’ont pas de cachet (au contraire) mais il provient des ambiances, des matières, des textures, plutôt que du mobilier.

Dans toutes les bibliothèques, il y a de la décoration, parfois simple et efficace (par exemple : une grande fresque dessinée par l’artiste Claude Wittwen, des tapis et des luminaires IKEA à Mortensrud), d’autres fois, plus spectaculaire (une scénographie de type « brocante » à l’allure faussement bricolée mais en fait très sophistiquée à Tøyen, Grünerløkka et Stovner).

La qualité sensible des espaces découle d’un travail sur la direction artistique, l’ambiance, la décoration, plutôt que d’un bâtiment somptueux ou de mobilier tape-à-l’œil.

2. Les 4 espaces comme fil directeur

Au-delà du look, une grille de lecture structure les choix d’aménagement : le concept des 4 espaces, d’origine danoise et rebaptisé « SMIL-modellen » par les norvégiens.

Si on devait le résumer à grands traits, on pourrait dire que le principe des 4 espaces consiste à se demander, avant d’aménager une bibliothèque, quels types d’usages et d’expériences sont attendus, plutôt que de positionner d’emblée des zones toutes faites ou de prendre comme fil conducteur principal le découpage des collections. Ces usages sont regroupés en 4 grandes rubriques (espaces inspirants, espaces de sociabilité, espaces de travail, espaces d’activité).

Attention : les 4 espaces ne sont pas des « zones ». Lorsque j’ai commencé à évoquer cette notion sur ce blog il y a maintenant quelques années, une personne travaillant sur un projet de nouvel établissement m’avais contacté en me disant : « j’ai parlé de cette idée à notre architecte, voici ce qu’il a fait, qu’en pensez-vous ? » L’architecte en question s’était contenté de découper son plan en 4 grands secteurs…

C’est un malentendu complet : les 4 espaces sont, au contraire, des « dimensions » (terme que j’ai employé dans un billet de blog maintenant ancien) qui peuvent se mêler ou se juxtaposer. Les norvégiens parlent quant à eux de « potentiels » ou « d’espaces de possibilités » (« mulighetsrommene »).

Parfois, un projet basé sur les 4 espaces aboutira à des zones classiques pour nous (jeunesse, romans…), d’autrefois à un zonage inédit avec des espaces atypiques du point de vue français, comme le marketplace (une zone inspirante entièrement consacrée à la valorisation des collections) ou la place publique (un espace de sociabilité dédié au séjour sur place, aménagé comme un café ou un lobby d’hôtel).

3. Des espaces de sociabilité de « basse intensité » qui misent sur l’autonomie du public

À Lambertseter, la zone de sociabilité représente environ 220 m² , soit presque 25% des espaces publics ! Dans les bibliothèques françaises, les espaces de ce type sont rares et, lorsqu’ils existent, ils se limitent la plupart du temps à un canapé et quelques fauteuils qui occupent rarement plus de 5 ou 10% du lieu.

De vastes espaces dédiés à la sociabilité, aménagés comme des lobbys d’hôtel ou des cafés.

Entendons nous sur le terme de « sociabilité » : il désigne principalement des échanges de basse intensité pour reprendre le concept du chercheur norvégien Ragnar Audunson (Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. « How do public libraries function as meeting places? » Library & Information Science Research, 32 (1), 2010).

Cela veut dire que des individus, parfois très différents, se côtoient et coexistent pacifiquement, mais sans forcément bavarder ou interagir directement, un peu comme dans un jardin public. Ce genre de relations humaines est à la fois très simple et très précieux : sans elles, des personnes ayant des valeurs ou des modes de vie différents ne se croiseraient jamais…

Dans ses travaux, Audunson liste certaines caractéristiques spatiales propices à ce type de cohabitation, comme le mobilier léger et déplaçable, la visibilité et la transparence, mais aussi une présence discrète du personnel, sans contact imposé ou nécessaire.

Ces principes sont mis en application à la lettre dans les bibliothèques norvégiennes, qui misent énormément sur l’autonomie du public (comme l’illustrent l’automatisation systématique du prêt-retour, les gigantesques zones de réservation en libre accès, ou l’accès sur carte en dehors des horaires classiques, sans personnel). Les bibliothécaires disposent rarement de mobilier d’accueil imposant. Par contre, ils sont très mobiles et ils portent des uniformes qui les identifient lorsqu’ils sont en mouvement.

En France, les professionnels sont parfois convaincus que si on leur enlève leur banque d’accueil ou si l’on automatise les prêts, on fait de leur bibliothèque un lieu plus anonyme, moins propice aux échanges. La simple mention d’un uniforme suscite des levées de boucliers. Les norvégiens font le pari exactement inverse : c’est justement lorsque les interactions n’ont plus rien d’obligatoire, mais qu’elles surviennent naturellement dans un cadre qui les rend faciles, que l’on peut parler de sociabilité.

Le mobilier de médiation est généralement discret et compact.

4. Des espaces imbriqués et « articulés »

Les bibliothèques aménagées dans l’esprit des 4 espaces sont des lieux bien plus « mélangé » que les nôtres, presque fractals.

Reprenons l’exemple de ces grandes zones de sociabilité. Il y a presque toujours un podium à proximité, ou une scène pouvant accueillir des évènements variés : conférence, petit spectacle, concert…. L’idée sous-jacente est que, pour que des animations fonctionnent, elles doivent être au maximum visibles, y compris des flâneurs et des passants.

Les espaces de sociabilité comportent presque systématiquement des gradins, des podiums ou de véritables scènes.

Autre exemple de croisement de fonctions classique : l’escalier étagé fonctionnant à la fois comme une circulation verticale, une zone d’assise, un gradin en cas d’animation.

Dans le même ordre d’idée, à Bjørvika, la très grande bibliothèque centrale, on va retrouver ici une table avec un jeu d’échec, là un grand jeu de palet. Beaucoup de petits groupes se saisissent de ces propositions pendant quelques instants d’amusement, tandis que d’autres les observent en souriant. Le gigantesque makerspace, quant à lui, est installé dans un très grand « recoin » et pas dans une salle à part. On peut s’y aventurer sans avoir à pousser une porte, flâner, regarder à quoi ça ressemble, avant de s’installer pour utiliser une machine à coudre… ou de passer à autre chose.

Plus étonnant encore : dans la plupart des bibliothèques, des éviers sont disséminés à différents endroits, généralement à proximité de grandes tables utilisables pour des activités manuelles.

Des éléments actifs (jeux, lavabos, ou même outils de création) sont disséminés dans les espaces plutôt que localisés dans des salles dédiées.

Pour gérer d’éventuels conflits d’usages suscités par ces multiples croisements, ce sont les espaces de travail au calme qui sont généralement mis à part et cloisonnés, plutôt que les activités dynamiques. Plutôt que de positionner ces dernières dans des salles d’animation, elles sont localisées dans des angles formant des « L » ou des alcôves qui vont les isoler sans les séparer nettement du reste de la bibliothèque.

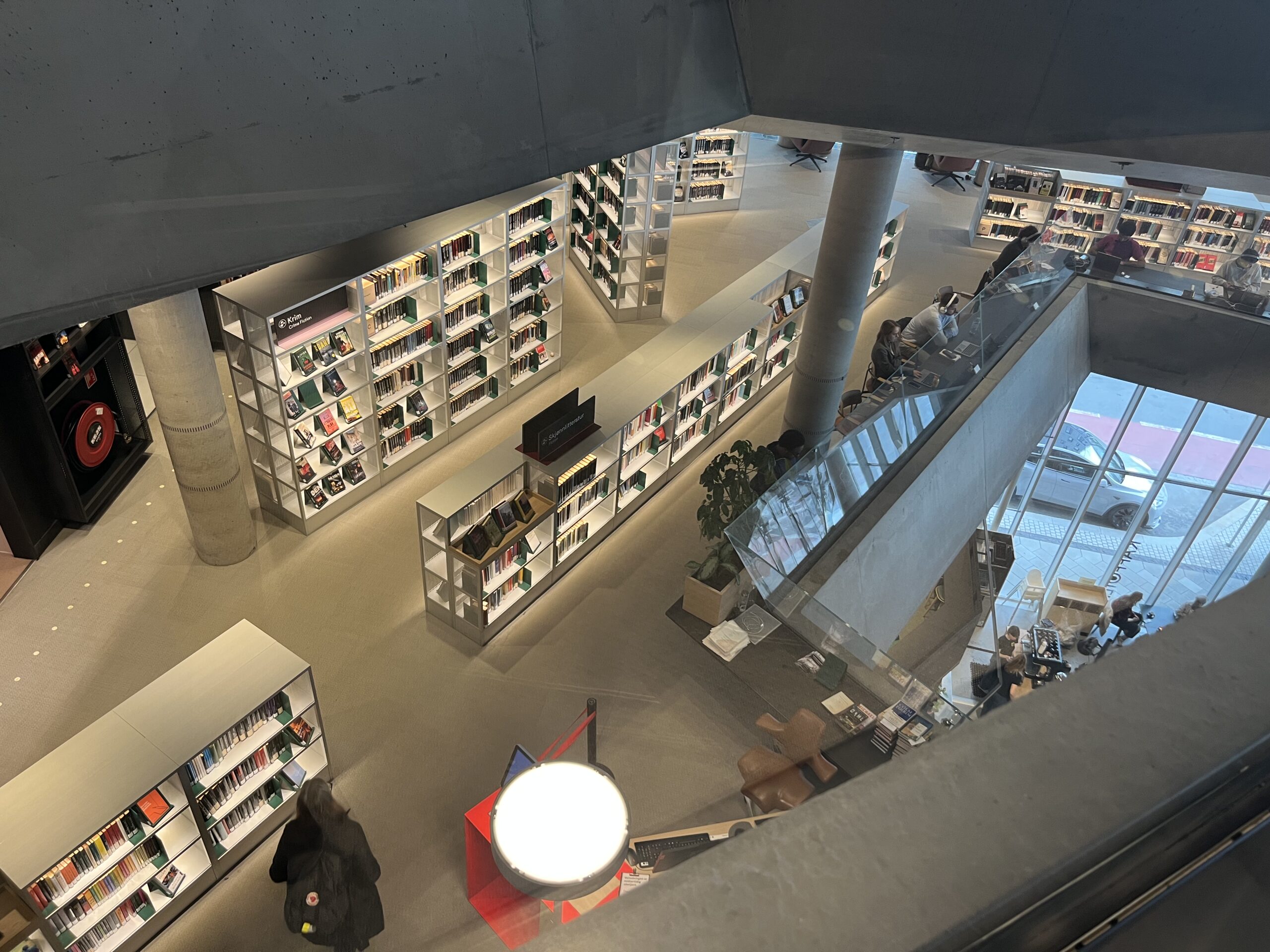

C’est ce que l’architecte néerlandais Herman Hertzberger appelle des espaces « articulés » : une polyvalence inscrite directement dans la topologie des bâtiments. Bjørvika est un chef d’œuvre du genre, avec une multitude de coins, de recoins, d’alcôves, de niches, de zones « entre deux » correspondant à des postures, des jauges, des niveaux d’énergie variés.

Bjørvika : le paradis des recoins et des alcôves…

Dans d’autres bibliothèques, lorsque le bâtiment n’a pas en soi les qualités nécessaires, on va créer des articulations à l’aide de mobilier léger : étagères sur roulettes, claustras, plantes, rideaux…

Des sous-espaces délimités par du mobilier léger (jardinières, rideaux, rayonnages, petite cloison…). Sur la dernière image, Une forme d’articulation moins fréquente : la « pièce dans une pièce ».

5. Des collections allégées, périphériques mais bien valorisées

La plupart des stratégies spatiales que nous venons de parcourir nécessitent de la place. Pour dégager de précieux m², les collections sont systématiquement repoussées en périphérie ou en bordure de zone.

Des rayonnages systématiquement repoussés en périphérie, en position murale ou en bordure de zone.

À Bjørvika, un grand nombre de rangements est placé en position murale, à la surface de 3 grandes « tours » noires qui traversent tous les niveaux du bâtiment (un dispositif que l’on retrouve également à Muntpunt à Bruxelles, qui faisait l’objet de mon focus espaces #1). Les autres rayonnages sont disposés de façon à former des îlots, délimiter des circulations ou matérialiser des zones. Autrement dit : les rayonnages structurent l’espace mais ils ne le saturent jamais. Le résultat ? des espaces aérés, variés, rythmés, qui invitent à l’exploration et à la découverte.

L’agence Scenario, qui signe l’aménagement intérieur, a réussi l’exploit d’aménager près de 5 000 m² avec quasiment aucun rayonnage disposé en épis linéaire. Comparer la première esquisse des architectes avec l’implantation finale est très intéressant : on se rend compte que Scenario ne s’est pas contenté de « remplir » l’espace mais a rajouté une couche d’expérience et de parcours supplémentaire dans un bâtiment déjà très riche.

À Bjørvika, les rayonnages structurent l’espace plutôt que de le remplir. Il n’y a quasiment pas de rayonnages disposés en épis. Les rares fois ou deux rangées de rayonnages sont parallèles, il y en a toujours une des deux qui a une hauteur réduite pour ne pas créer de « couloir de livres ».

L’avantage des rayonnages en épis est de permettre de stocker un maximum de documents sur un minimum d’espace. L’implantation périphérique implique logiquement un volume de collection moindre. Dans les bibliothèques norvégiennes dont j’ai pu récupérer les plans, la fonction stockage représente typiquement 30% des espaces publics. La plupart des établissements français sont au dessus de 50% et même bien au-delà parfois.

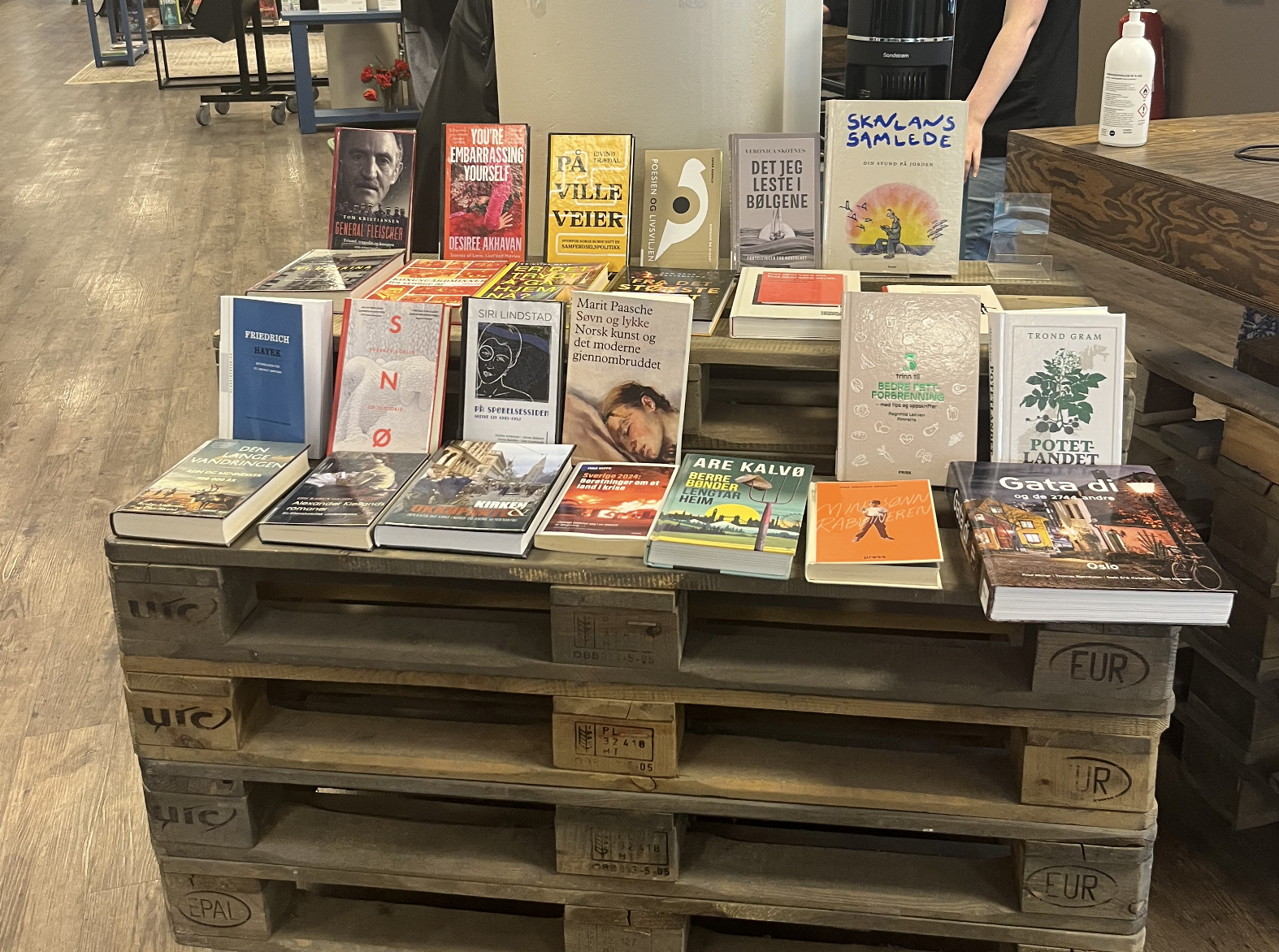

Si les collections sont moins abondantes qu’en France, elles sont valorisées de façon volontariste via du facing, des tables thématiques, des présentoirs, des sélections de nouveautés, des « quick picks » (des « sélections rapides » positionnées à côté des automates comme les confiseries à la caisse des supermarchés). Ces efforts sont payants : à Lambersteter, 40% des documents sont sortis en permanence (en France, un taux de 30% est considéré comme standard).

Surtout, et c’est cela l’essentiel, ces bibliothèques sont en permanence fréquentées. Lors de mes visites, j’ai rarement eu autant de mal à prendre des photos car il y avait toujours quelqu’un dans le champ !

Facing, sélections thématiques, « bingo littéraire », « quick picks » : quelques exemples de valorisation.

Le retard norvégien et son rattrapage

Mon objectif, à travers le rapide panorama qui précède, n’était pas de vous fournir une vision exhaustive des bibliothèques d’Oslo. Je pourrais continuer encore longtemps de lister des traits remarquables ou même relever quelques détails perfectibles (sur lesquels je n’ai pas pris la peine de m’attarder).

Mon objectif était en fait de vous convaincre du point suivant : si les bibliothèques nordiques comme celles d’Oslo ont tendance à être plus réussies que les nôtres, ce n’est pas une question de look ou de choix de mobilier – beaucoup trop de comptes-rendus de voyages d’étude en restent à ce niveau désespérément trivial – c’est parce que les espaces sont pensés différemment, en appliquant le modèle du tiers-lieu.

Si j’ai pris l’exemple de la Norvège, ce n’est pas par hasard, mais parce que ce modèle a été adopté à l’issue d’un lent processus, très instructif à analyser pour nous français.

En effet, selon Liv Sæteren (ancienne directrice des bibliothèques d’Oslo), au milieu des années 80, la Norvège accusait un retard notable par rapport à la Finlande, au Danemark et aux Pays-Bas (L. Sæteren, « Public Libraries – A Triumphant Story or Desolation Headed for the Scrapyard of History ?« , Lundhagem and Atelier Oslo Architects (ed.), Deichman Bjørvika Oslo Public Library, Lars Muller, 2022).

Dans les années 90-2000, les bibliothèques se sont modernisées, avec un nombre croissant d’offres allant au-delà du prêt de documents et le concept de tiers-lieu s’est popularisé. La loi de 2013, redéfinissant les bibliothèques comme « lieux de rencontre » (« Møteplass » ), a permis d’ancrer cette évolution dans une véritable vision politique. Mais il restait encore à créer des infrastructures adaptées : « Si l’offre et les services des bibliothèques sont de plus en plus variés, tout comme leurs publics, leurs besoins et leurs comportements, alors les espaces des bibliothèques doivent jouer un rôle actif, permettant de soutenir et transmettre ces nouveaux contenus. »

Ce chantier a été mis en œuvre à Oslo dans les années 2010, avec une série de réaménagements ambitieux dont nous avons vu ensemble certains aspects remarquables. Le point culminant de ce processus a été en 2020 l’ouverture de la nouvelle centrale, la gigantesque Deichman Bjørvika (prix IFLA de la bibliothèque de l’année en 2021) qui a remplacé un bâtiment presque centenaire, aussi monumental que peu fonctionnel.

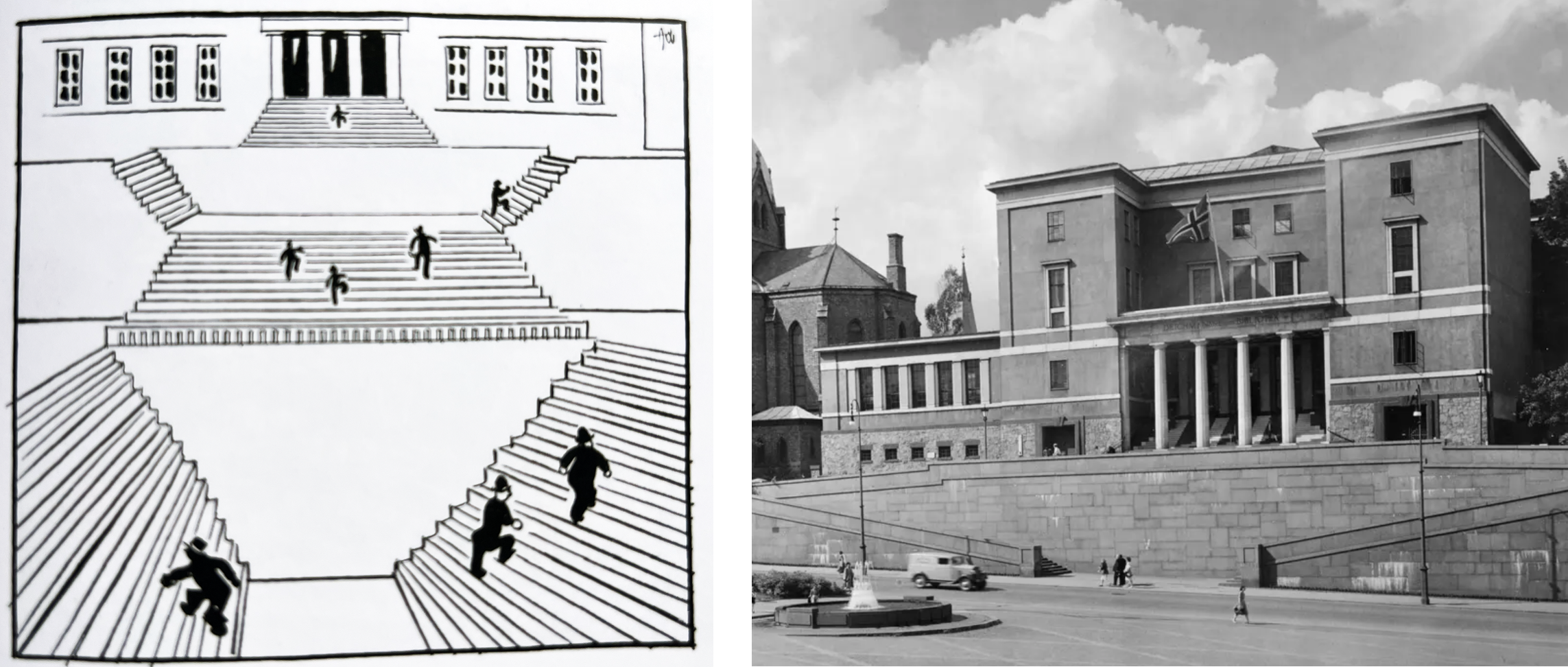

L’ancienne bibliothèque centrale d’Oslo, située dans le quartier Hammersbog, a ouvert en 1933. Le bâtiment a été considéré comme raté dès le début. Cette caricature de l’époque se moque de ses immenses escaliers (en forçant quelque peu le trait). Ce bâtiment pompeux et dysfonctionnel a longtemps été considéré comme un symbole du retard norvégien par rapport aux autres pays nordiques. Je vois personnellement un parallèle avec le site François Mitterrand de la BnF (inauguré en 1995).

La permanence du « modèle médiathèque » en France

Comment expliquer l’absence d’un tel cheminement en France ? Pourquoi l’idée de tiers-lieu y reste-t-elle souvent au stade de l’idéal, sans s’incarner dans des espaces ?

On a spontanément envie de mentionner des facteurs d’ordre culturel, les bibliothèques françaises et nordiques appartenant à deux traditions différentes, avec des visions parfois très éloignées du métier, des collections, des publics et de la médiation.

On ne peut pas en rester là cependant. L’argument massue selon lequel « on ne peut pas faire pareil parce qu’on n’a pas la même culture » empêche de voir que certains choix purement méthodologiques qui prévalent en France pourraient tout à fait être réformés.

Ainsi, on confie presque toujours la conception de nos espaces intérieurs à des fournisseurs de mobilier ou à des architectes DPLG/HMONP qui ont des approches de l’aménagement intérieur orientées bâtiments et produits et pas usages et expériences. Les espaces qu’ils conçoivent sont souvent « secs », purement fonctionnels, sans travail sur le décor, le storytelling, la scénographie. Sans recherche utilisateur et sans prospective, ils manquent de vision globale et ils tendent naturellement à reproduire des recettes dépassées.

Combien d’établissements, par exemple, comportent toujours un espace presse placé en « vitrine », près de l’entrée, avec des murs de magazines, comme si la presse était encore, comme en 1995, un produit d’appel ou une offre phare touchant un vaste public ?

Les programmistes (c’est-à-dire les experts qui interviennent en amont d’un projet de construction pour définir le cahier des charges de l’architecte) ne sont pas davantage armés pour aménager des lieux de vie multifonction car leur méthode est principalement basée sur le concept de zones fonctionnelles (ou de « boîtes ») qu’ils vont s’employer à décrire minutieusement dans des tableaux récapitulant des surfaces, des volumes de collection, des nombres d’assises ou de prises. Mais un lieu vivant n’est pas réductible à un tableau Excel.

Nos voisins nordiques, eux, ont choisi depuis longtemps de confier l’aménagement intérieur à des acteurs spécialisés qui ont une connaissance fine des usages en bibliothèque, comme l’agence Includi dont j’ai longuement parlé ici. Certaines équipes comportent des architectes d’intérieur mais également des experts en sciences sociales qui sont la garantie d’une approche centrée sur l’humain (je pense par exemple à la psychologue environnementale Aga Skorupka de l’agence Rodeo).

Cette stratégie a porté ses fruits : depuis 20 ans, un grand nombre d’établissements a été transformé en véritables tiers-lieux. Certains ont même déjà réalisé un second réaménagement après une première mue il y a 10 ou 15 ans.

La feuille de route du changement

Liv Sæteren explique qu’à Oslo, « le réaménagement des bibliothèques a permis de multiplier leur fréquentation par 2 ou 3, tout en augmentant les prêts. » Aujourd’hui, 40 à 45% des Norvégiens sont inscrits dans une bibliothèque, contre 11% environ en France (source). Le potentiel de développement est donc considérable… à condition de se doter d’une véritable feuille de route.

Du côté des espaces physiques, la transition des bibliothèques d’Oslo vers le modèle du tiers-lieu a suivi les étapes suivantes :

- Dans un premier temps, des établissements pilotes ont été rénovés grâce à un apport d’expertise exogène. Entre 2015 et 2019, les Néerlandais d’Includi ont réaménagé 5 sites du réseau d’Oslo de façon spectaculaire : Biblo Tøyen, Deichman Tøyen, Furuset bibliotek og aktivitetshus, Deichman Stovner, et Deichman Grünerløkka.

- Les projets suivants, comme Deichman Lambertseter (2019), Deichman Romsås (2021), Deichman Homlia (2023) ou Deichman Mortensrud (2024), ont été conçus majoritairement ou exclusivement par des entreprises locales, comme s’il y avait eu un transfert de compétence.

- La plupart des établissements précédents font 500 à 1000 m². Avec ses 20 000 m², Deichman Bjørvika joue dans une autre cour. Dans un tel flagship, certaines stratégies spatiales sont possibles uniquement grâce à un bâtiment exceptionnel. Malgré cette singularité, l’aménagement intérieur s’appuie sur la même philosophie que les établissements plus petits. Bjørvika est à la fois l’aboutissement du passé récent et un modèle pour l’avenir.

Ce processus en trois temps qu’a traversé la Norvège pourrait tout à fait nous servir d’exemple.

Je ne pense pas que la France ait à rougir de ses bibliothèques (qui ont d’autres forces que les espaces), ni même qu’elle doive renier leur identité en adoptant sans recul critique des concepts étrangers. Mais elle gagnerait à admettre que le modèle appliqué depuis les années 80 est aujourd’hui à bout de souffle (aussi bien les typologies d’espace que les méthodes de conception) et à s’inspirer de ce qui se fait ailleurs avec succès.

Pour cela, il ne suffit pas de reproduire de façon superficielle certains gimmicks « scandinaves » (comme les escaliers en gradin qui pullulent dans les projets français récents). L’encadré suivant constitue une feuille de route possible.

De la médiathèque au tiers-lieu – la recette du changement inspirée de l’expérience norvégienne

1ère étape

Commencer par confier la conception des espaces intérieurs des bibliothèques à des designers spécialisés ayant une expertise sur les usages et les expériences et pas simplement sur les murs et le mobilier.

2e étape

Créer des lieux innovants en s’inspirant des principes scandinaves. Des établissements de petite taille et des projets de réaménagement plutôt que des créations ex nihilo se prêteront plus facilement à cette logique de sites pilotes.

3e étape

Sur la base de ces premiers retours d’expérience, tirer des leçons et adapter si besoin les pratiques nordiques au contexte français. Documenter les idées qui marchent et les projets réussis (mais aussi ce qui marche moins bien) afin de construire une vision partagée. Former les bibliothécaires aux concepts des « 4 espaces » et imposer cette notion dans les appels à projet, les dossiers de subvention, les consultations.

4e étape

Enfin, pour aller encore plus loin, créer un bâtiment phare, de grande dimension, tenant lieu à la fois de synthèse et de modèle, comme le furent la Bpi et la BM de Lyon dans les années 70 vis-à-vis du modèle médiathèque.

Ces questions d’espaces me travaillent depuis longtemps, mais je me suis vite rendu compte que, dans un domaine aussi concret que l’aménagement intérieur, aucun changement n’est possible sans passer à l’action. Les déclarations d’intention, les articles professionnels ou les concepts ne suffisent pas. C’est pour cela que j’ai créé Chemins Faisants en 2023, comme un laboratoire ayant pour objectif de faire avancer, à son échelle, cette feuille de route.

Mais cela ne suffit toujours pas ! Pour que ces idées prennent vraiment forme, il faut des équipes prêtes à travailler autrement, des maîtres d’ouvrage ayant un cap clair, des prestataires prêts à sortir des sentiers battus.

La balle est donc dans notre camp, celui des professionnels de la lecture publique au sens large du terme : plutôt que de visiter avec admiration des bibliothèques nordiques comme celles que l’on trouve en Norvège, sommes-nous prêts, collectivement, à construire leur équivalent français ?